大同城西武周山麓,云冈石窟,一个由北魏皇家主持建造的大型佛教石窟,历经千年风雨,披着层层面纱,终于来到了小雪的面前。

也许是物以稀为贵,也许是距离产生美,纵看中国各个时期的佛教造像,小雪最为喜爱的还数受犍陀罗和中亚艺术影响强烈的早期佛教造像,云冈石窟便集中了这佛国的美丽。

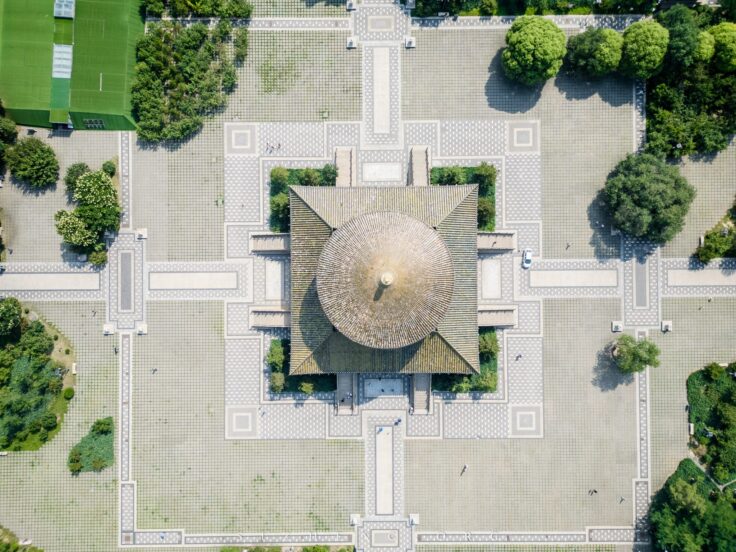

云冈石窟共有45个主要洞窟和252个小型洞窟,内有5.1万余尊佛像。按照石窟形制、造像内容和样式的发展,可分为早、中、晚三个阶段。早期石窟(第16~20窟)以昙曜五窟为代表,中期石窟主要有第1~3窟和第5~13窟,是北魏迁都洛阳前孝文帝时期的作品,晚期石窟主要分布在第20窟以西,第4窟、14窟、15窟和11窟以西崖面上的小龛等,则反映了佛教艺术的进一步发展和汉化。

昙曜五窟

北魏和平年间的昙曜五窟是云冈石窟最早开凿的佛窟,它位于西区东侧。由于当时北魏毗邻西域,受自印度经丝绸之路传入中国的这一支佛教艺术的影响,在加上北魏攻占凉州后带回的大批僧人、工匠等很可能直接参与了昙曜五窟的开凿,因此很明显的,这一时期由昙曜主持的石窟佛像延续了凉州模式,并结合了健陀罗艺术1、笈多造像艺术2和秣菟罗造像3等风格。

昙曜4是北魏时期著名的僧人和高僧,他在拓跋焘的孙子文成帝的支持下,倡导并主持了云冈石窟的开凿。它不仅是宗教活动,也是政治策略的一部分。通过大规模的石窟营造,北魏皇室希望巩固其统治地位,彰显其对佛教的支持,并通过佛教艺术表现出国家的繁荣和安定。据说这些石窟代表北魏的五位帝王,具体代表哪一位一直有争议。

第17窟(云冈石窟最大的交脚弥勒像)

第16窟立佛洞正在维修没看到。第17窟弥勒三尊洞,主尊是戴冠的交脚弥勒,是仅次于敦煌莫高窟第275窟的最大交脚弥勒像,身高15.5米,一般认为代表的是文成帝的父亲。特别的是,这个洞窟内地面略低于窟外的地面,有人说是因为它所代表的并没有登基为帝,是为了与其他登基了的皇帝石窟区别开来。

第18窟

第18窟立三佛洞,主尊供奉的是释迦佛,身披千佛袈裟,具有笈多造像的特征,左右为胁侍菩萨和弟子。

第19窟

第19窟宝生佛洞供奉的是三世佛,又称三宝佛,是大乘佛教的最高神,是昙曜五窟中最大的佛像,具有凉州造像的基本特征。

仔细看主佛的手肘,有一个支撑物,这是云冈石窟的造像的一大特点。云冈石窟的雕刻是直接在石壁上进行的,雕刻出大体积的佛像后,为了防止手部结构的断裂或损坏,工匠们通常会在佛像的手部下方增加支撑物。这些支撑物不仅提供了结构上的支持,也确保了雕像的长期保存和稳定性。

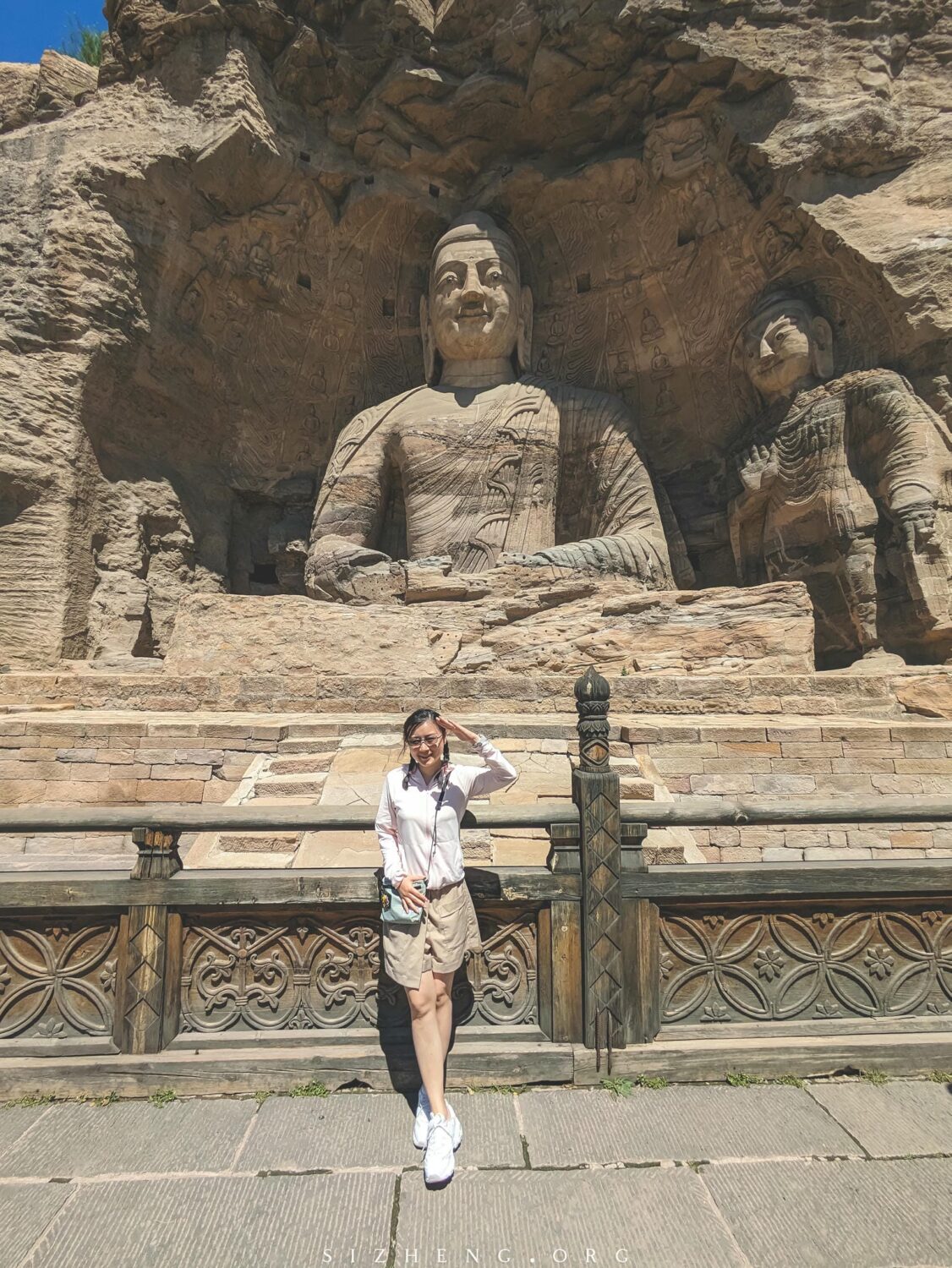

第20窟(云冈石窟的标识)

第20窟白佛耶洞是云冈石窟的标识,具有健陀罗风格,唇上还有两撇小胡子。那突出的佛眼珠则是当时本土特色了。原本第20窟也和前面4个窟一样,在一个椭圆形的洞窟里,上面是穹窿顶,山壁外侧下门上窗。站在窟外只能隐约看见大佛,进窟一看才能看到漫天神佛与威严的主佛。但一场突如其来的地震导致第20窟前面的墙体坍塌,就成了现在的露天大佛的样子。

云冈石窟开凿的黄金时期

此后,一直到北魏孝文帝迁都洛阳前,开凿出不少成组的洞窟,是云冈石窟建设的黄金时期,也是规模和艺术成就最高的时期。由于北魏推行了汉化政策,这一时期的佛像风格结合了印度笈多艺术的特点和中国本土的审美,呈现出融合的艺术风格。雕刻题材从单一大型佛像,在《法华经》、《维摩诘经》影响下转而向佛传故事、经变画、菩萨像、罗汉像等发展。洞窟内部结构也愈加复杂,包含了多层次的雕刻,如中心柱、佛坛、龛壁等。装饰元素丰富,包括飞天、伎乐、供养人等形象,展现了极高的艺术水准。

第1窟和第2窟

第1窟石鼓洞和第2窟寒泉洞。

第5窟与第6窟(双窟)

第5窟和第6窟是一组双窟,窟前是五间四层木构楼阁,清代顺治年间建造。

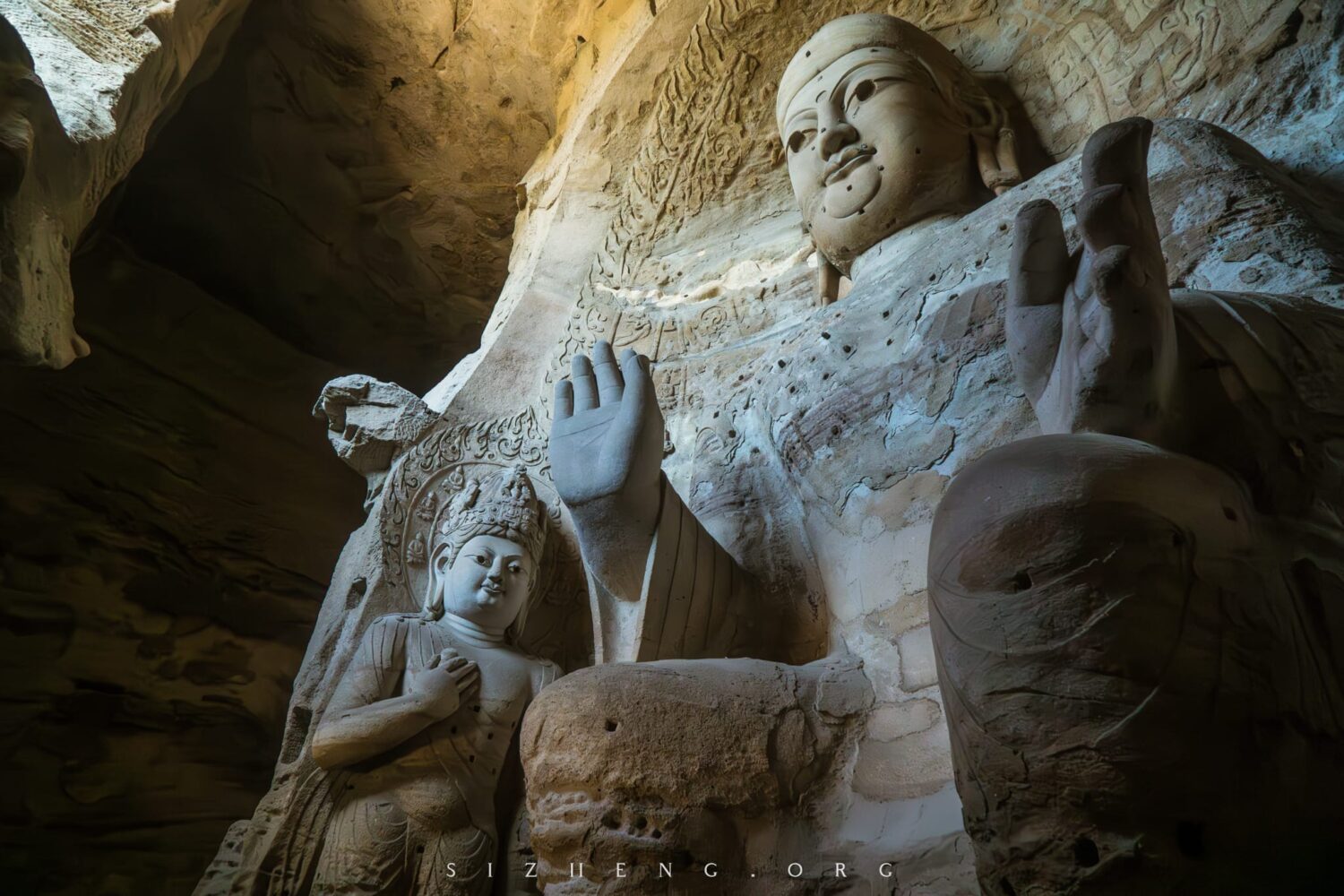

第5窟大佛洞内最引人注目的是一尊巨型释迦牟尼佛像,佛像高达17米,气势恢宏,是云冈石窟中最大的佛像。它端坐在莲花座上,面部饱满,嘴角微微上扬,双手作禅定印,衣纹雕刻细腻流畅呈自然垂坠感,融合了印度笈多艺术和中原汉地传统艺术的特点。两侧雕刻有陪侍的菩萨和弟子像,周围壁龛内安置有众多小佛像,在佛坛的底座和周围的壁面上还有供养人像雕刻。在第5窟门拱上方还刻有菩提树下的禅定佛。

第6窟释迦佛洞为中心塔柱式石窟,是云冈石窟群中最具艺术价值和历史意义的洞窟之一。

门口两侧各有二尊怒目金刚,它是一种威猛的护法神,将其安置在佛教寺庙和石窟中,意在震慑邪恶、保护佛法和信徒。但小雪怎么觉着这门口其中一尊金刚看起来有点鬼鬼祟祟呢,哈哈。

主佛像是释迦牟尼佛,端坐在中心位置,姿态庄严肃穆,面容慈祥。

释迦牟尼佛两侧是胁侍菩萨,旁边用高浮雕刻画三十三个佛传故事5,这些浮雕详细描绘了释迦牟尼佛的一生,包括降生、成道、说法、涅槃等重要情节,据说是我国最早的石刻连环画。

第7窟与第8窟(云冈石窟最早的双窟)

第7窟、第8窟是云冈最早的双窟,窟有前后室,前面窟檐与第5、6窟相连。

第7窟西来第一佛洞、弥勒殿。北壁上层大龛正中为交脚弥勒菩萨,两侧为倚坐佛像,下层释迦、多宝二佛对坐讲经论法,虽然风化严重,但是你看诸佛的脸上仿佛蒙着纱巾,更有一种神秘感呢。再看南壁长方形帷幕龛内,素有“云冈六美人”之誉的高发髻供养天半跪相对,端静秀丽。窟顶则摹仿木构建筑中的平棊藻井。四周墙壁雕刻佛本身故事浮雕。

第8窟在辽代被称为护国大寺。门拱雕像是云冈石窟所独有的,西侧是骑乘孔雀的鸠摩罗天,他有五个头和六只手,面容如同童子,卷发喜笑,手中或托举日月,或持弓箭,左下手当胸持斑鸠,充满了异域风情。东侧是骑神牛的摩醯首罗天,他有三头八臂,面型浑圆,两侧的小头戴着尖顶帽,主臂一手叉腰,一手持谷穗,其余的手臂或托日月,或持弓箭,或提如意。这些多首多臂的天神像源自古印度,原为婆罗门教的神祇。门拱顶上雕刻团莲图案。石壁上层为三像龛6,中间是倚坐佛,两侧是弥勒菩萨。窟顶以莲花为中心,环绕飞天。

第9窟与第10窟(佛殿窟双窟)

第9窟与第10窟构成一组庑殿造型双窟,是云冈石窟中最具殿堂风味的洞窟。其最显著的特点是前殿设有仿罗马柱列柱,石柱下刻须弥座立于大象造型的柱础上,这在云冈石窟中独树一帜。第10窟在维修没开放。

第9窟阿閦佛7洞,是著名的“五华洞8”之一。三开间的前室外殿雕刻细腻豪华,清代晚期施以彩绘。石壁上雕刻有仿木构佛龛,佛龛顶上还雕刻有乐舞伎。

后室主像是释迦牟尼,两侧护法像,四周雕刻有飞天群。内室的石壁下层则雕刻有分栏长卷画。

第11窟、第12窟和第13窟(组合石窟)

第11窟、第12窟和第13窟是一组组合石窟。

第11窟接引佛洞内室是塔庙窟,洞窟门上开凿明窗,雕刻造型承袭汉魏风格并结合健陀罗艺术,形成了独特的风格。

第12窟是云冈石窟中著名的音乐窟,其内雕刻了大量表现北魏时期宗教、宫廷和世俗音乐、舞蹈艺术的活动场景,为研究北魏时期的音乐、舞蹈、宗教和世俗文化提供了宝贵的资料。

前室窟顶上雕刻有天宫伎舞群,四周许多小佛龛。在这里你可以找到14种乐器,多数是龟兹、西凉、天竺等国的乐器,仿佛在开一场音乐盛会。

第12窟后室分为上下两层,上层展现了释迦牟尼佛出世以前的生活,在兜率天宫作为护明菩萨修道,下层则是出世以后修道成佛的经历。

第13窟文殊菩萨洞是穹窿顶佛殿窟,主像头戴宝冠的弥勒菩萨高达13米,窟内南壁中层四阿式重屋的华盖下七佛立像,东壁下层的半跪供养天人像,均被认为是云冈石窟的上乘之作。菩萨手下的石块被雕刻为托臂力士像。

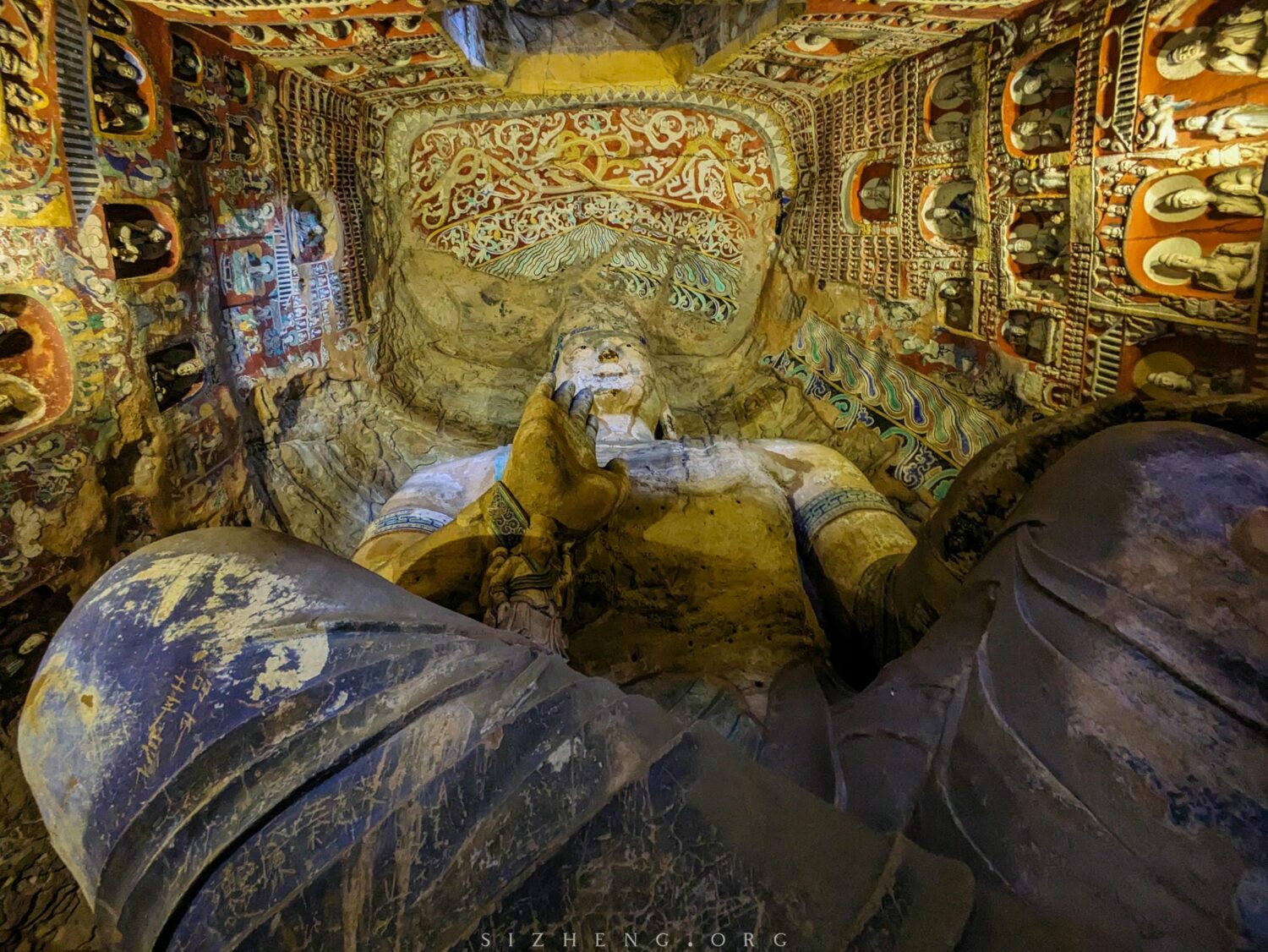

第3窟(云冈石窟最大的洞窟)

第3窟灵岩寺洞是云冈石窟最大的洞窟。北魏时期仅凿出前、后部的窟形及前部上层的弥勒龛。上层的排12个长方形梁孔说明当时在窟前有大型建筑,据说对应的是“云冈十寺”中的灵岩寺。

其中观世音菩萨,阿弥陀佛和大势至菩萨根据形貌有专家认为是隋唐时期雕刻完成。

北魏灭亡以后的云冈石窟

直到北魏灭亡,云冈石窟不再由皇室主持,转而在下层阶层蔓延起来,亲贵、中下层官吏以及邑人信众充分利用平城旧有的技艺继续在云冈开凿独立的中小型洞窟。

第4窟

第4窟是一门两窗的塔庙窟,看起来也是未开完的样子。

第14窟

第14窟洞窟性质特殊,呈四柱式前后室形制。因风化、渗水等原因损毁严重,现在我们看到的是修复后的石窟。石壁上雕刻有七层佛龛。

第15窟

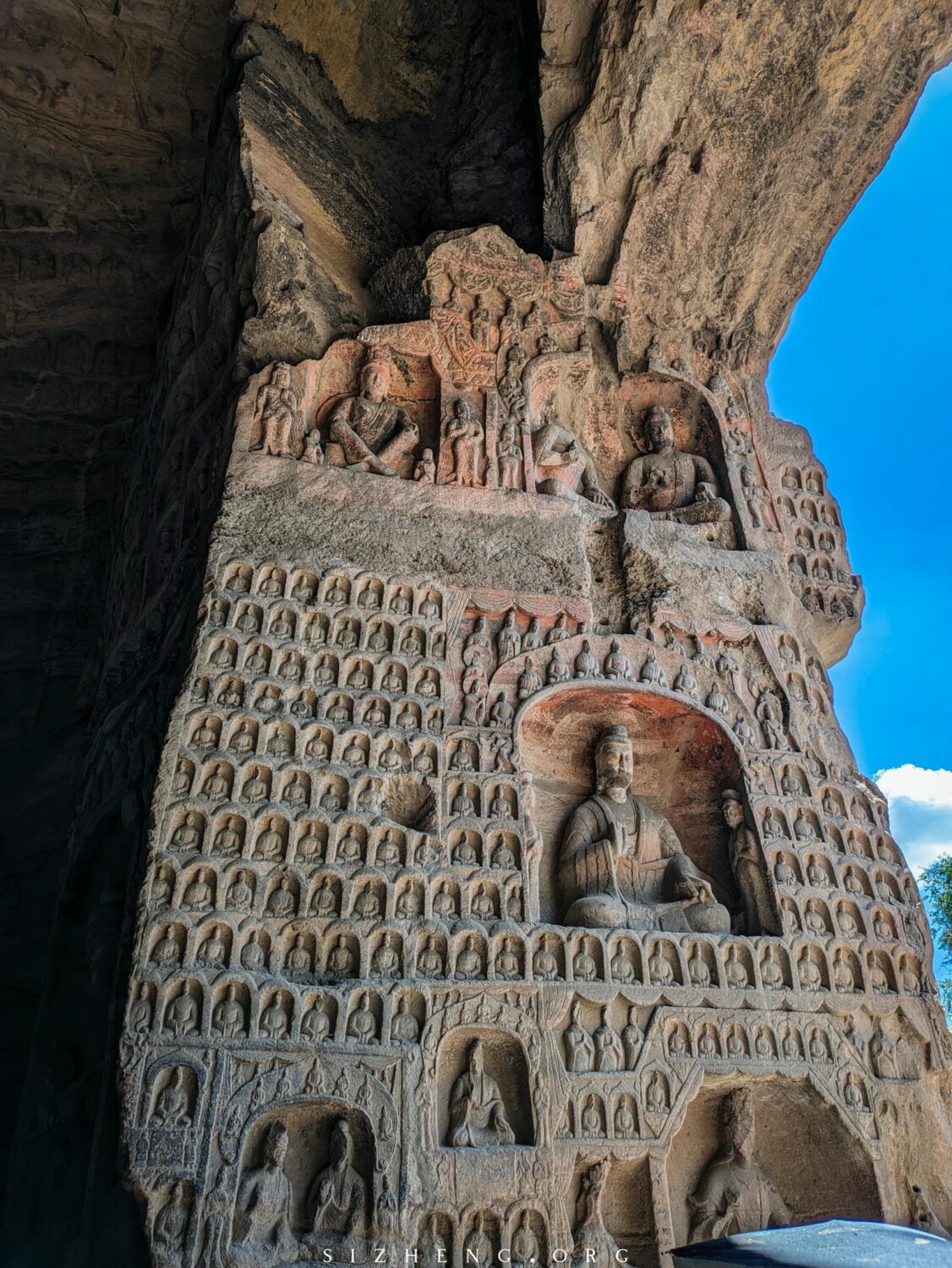

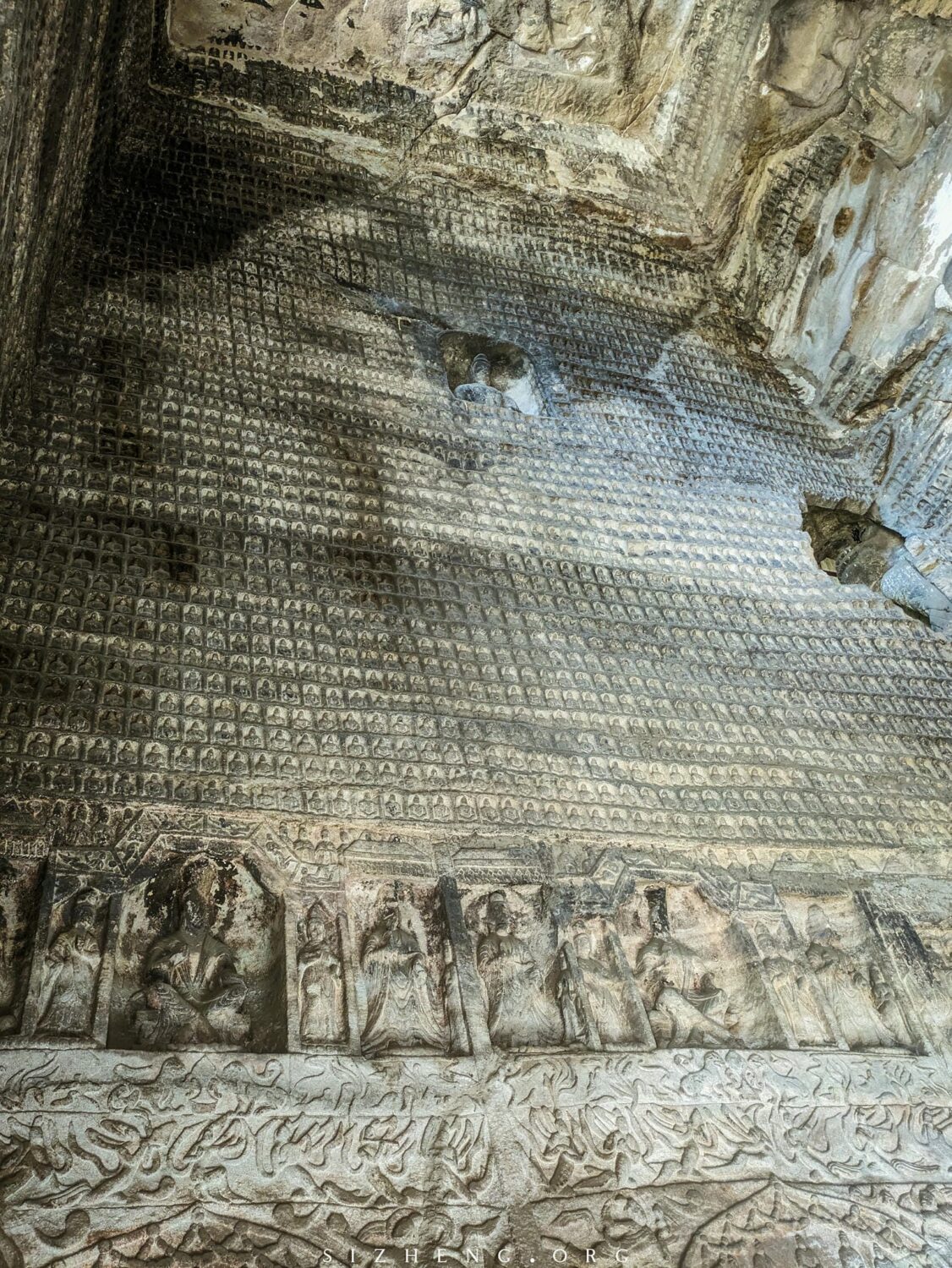

第15窟万佛洞,洞窟内壁雕刻了大量小佛像,数量众多,据说现存的还有一万多尊,因此得名“万佛洞”。

第21窟~

第20窟以西的部分,雕刻风格繁缛多变,反映了佛教艺术“中国化”、世俗化的过程。

影音资源:

- 《犍陀罗艺术及其风格特点》https://www.dpm.org.cn/explode/others/259617.html ↩︎

- 《笈多艺术及其对中国佛造像的影响》https://www.dpm.org.cn/explode/others/249701 ↩︎

- 逸見梅榮、高田修《印度美術史》 ↩︎

- 曇曜,武威郡姑臧人也,譯有《大吉義神咒經》二卷。《續高僧傳》 ↩︎

- 常青《雲岡石窟第六窟佛傳故事雕刻再研究》 ↩︎

- 中国佛教造像形式中最早的模式,通常是由一主佛二胁侍菩萨三尊佛像组成,主要出现在北魏时期的石窟艺术中,尤其在云冈石窟中有典型的代表。北魏迁都洛阳后则转变为一佛二弟子。 ↩︎

- 阿閦,佛名。見釋藏。按華嚴經,彌陀經,東方有阿閦鞞佛。https://www.zdic.net/hans/%E9%96%A6 ↩︎

- “五华洞”是云冈石窟中第9至第13窟的统称,因其后世施泥彩绘而显得异常绚丽,故得名“五华洞”。 ↩︎

真心佩服古人在当时的条件下竟然能雕刻这么多的佛像,有些还那么巨大。

好多精美图片。

马克很久的地方。

可惜,图片方面

昨晚在家就没有加载完整。

今天来了星爸爸也加载不完整…… 哭

/(ㄒoㄒ)/~~

无锡网络环境这么糟糕的吗…

文章底部有个官方全景图连结,那个无墙

睇出维基百科的感觉👍

需要結合圖睇嘅~