辽宁省博物馆的前身是日本人建立的国立博物馆奉天分馆,多年来,它不断积累馆藏品,加之盛京地区遗留的珍贵文物,以及溥仪退位时从北京带来的一批清宫文物,使得这里的藏品之丰富,实在是令人惊叹。

走进辽宁省博物馆,仿佛打开了一个宝库,珍品遍布各个角落。信息量巨大,藏品数不胜数,即使用一整天的时间参观,恐怕也难以尽兴。这里汇聚了辽宁上数千年的历史文化瑰宝,每一件藏品都蕴含着独特的故事和价值。

这一次,由于时间和精力所限,我只能欣赏了三楼的《古代辽宁》部分展览。但那精美绝伦的文物,那丰富生动的历史画卷,已经让我大开眼界,领略到了辽宁独特的北方民族文化魅力。

远古时期

辽宁是远古人类活动较早的地区之一,旧石器时代早中晚期文化遗存较为完整,与华北地区相近。

早在28万年前的山洞里,金牛山人1就已经学会了通风取火、制作石器,过着采集狩猎的生活。更为特别的是,他们已经能直立行走了!

右图这具直立行走的金牛山人是人类进化的罕见标本。

而距今14万年前的庙后山人2骨化石体质特征比北京人更进步,与尼安德特人3接近。(PS.小雪有3.473%的基因来自尼安德特人呢)他们的石器工艺令人赞叹。看着这些大型的石片、尖锐的刮削器,不禁让人联想起他们当年狩猎的场景。

在喀左,人们又发现了7万年前鸽子洞人4的身影。他们的石器越来越小巧玲珑,而且已经掌握了生火的奥秘,人类对自然的控制力越来越强大了!

最令人兴奋的,就是小孤山的仙人洞5遗址了。成千上万件石器、骨镖、贝壳装饰品等,在国内同期遗址中实属罕见!可见当时的人类发展出现了质的飞跃。

时间不紧不慢得走着,终于来到了距今8000年前的查海遗址6——被誉为“辽河第一村”的史前聚落。这里有大量统一规划设计的房屋遗址、墓葬、广场,还有那神秘的石堆龙!看图片小雪完全看不出来那是龙,还以为是什么考古工程、建筑工程土堆,有机会实际去看看是不是真的像龙。查海龙是目前发现中我国最早的龙形象,与后来的红山文化、龙山文化等都有着千丝万缕的联系。

查海遗址出土的玉玦还是目前已知最早的真玉器,展方认为玦文化圈起源自辽河流域,向东北亚与东南传播,这条传播链上的一环就包括了小雪家那边的一个新石器墓葬,但小雪对此完全没印象哇,下次回家找时间再去好好看看。

新石器时代,辽河流域出现大量环壕聚落,如新乐遗址7、后洼遗址8、小珠山遗址9等,展现了繁荣的氏族社会生活景象。

在新乐遗址出土的器物中,有两类很特别,至今未探明其作用为何,你不妨也来猜猜看?

新乐遗址出土的斜口陶器,体呈椭圆形,大口小平底,通体压印规整的之字纹,整个形体颇象现代农家的簸箕,也有称簸箕形器、斜口异形器等。它是用来装杂物的工具吗?还是存放火种的容器?抑或只是个普通的盛放器?

新乐遗址出土的煤精制品形状特殊,前所未见,有耳珰形、圆球形和圆泡形三种。虽然个头不大,但每一件都仿佛精雕细琢,打磨得光可鉴人,就像刚刚出自工匠之手一般!这些煤精制品到底有何用途?是装饰品还是玩具?亦或是某种仪式用品?

最后,让我们把目光投向牛河梁遗址10。那里的“坛庙冢”建筑群、玉礼器等,无不彰显着一个强大政治中心的雏形,这表明红山文化在距今5000年前已产生稳定、独立的政治实体,率先跨入古国时代。而在2024年初小雪就看到有新闻报道11说牛河梁女神庙将在今年系统考古挖掘,期待届时能有更进一步的信息。

这件玉猪龙是这个展厅中小雪最喜欢的一件器物。它是已知红山文化玉猪龙中形体较大,形制最规整的一件。是其中一件辽宁博物馆的镇馆之宝。细细观查这件玉猪龙,你就会发现它那硕大的脑门、突出的獠牙、卷曲的身姿,活灵活现地展现出一头小肥猪的形象。在它背上,还有一个神秘的圆孔,莫非是用来插羽毛的?

玉猪龙这种器型可有7000多年的历史了,它们的外形格外特殊,到底是猪还是龙?亦或是熊?众说纷纭,莫衷一是,连用途也不明确。不过,多数人倒是认为它应该是一种宗教礼器。

展厅最后谈及红山文化和五帝12传说,啊,那又是跟我们南人没啥关系了。

夏商周时期

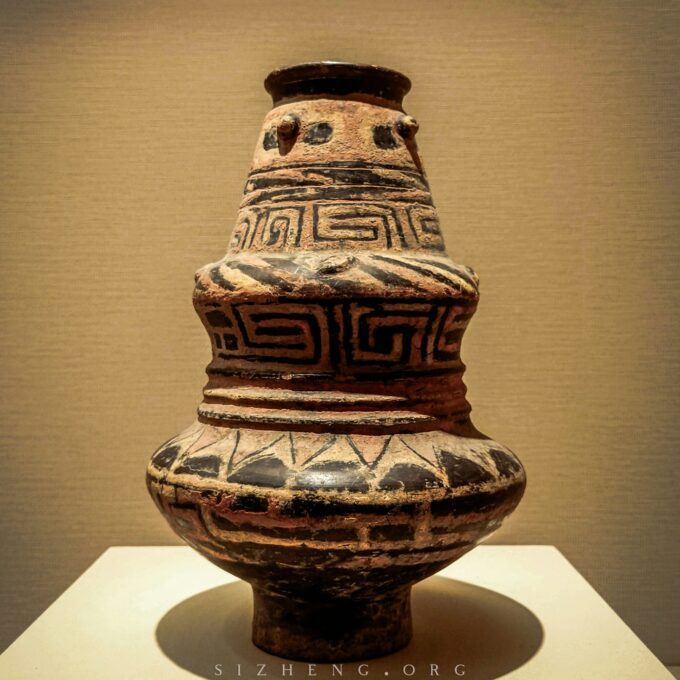

当中原的夏商文明蓬勃发展时,在辽宁这片北国土地上孕育出了独树一帜的夏家店下层文化。这支强大的北方文明,拥有城堡群、彩陶、仿铜陶礼器、成组玉器,与夏商王朝遥相呼应,被誉为“能与夏为伍”的强大方国13。

再看看作为夏家店下层文化进入早期国家的重要标志之一的城子山山城14,在城墙之外,十余个山头上都散布着遗址,共同捍卫这座中心城池。

走近康家屯石城15模型,感受一下当年的气派!看看这座占地1.5万平方米的坚城,石砌城墙、城门、马面和角台一应俱全,内里还分出了不同的院落区域,错落有致。可见当时的社会组织已相当发达了。啊,小雪好想实地去看看!

除了夏家店文化,辽宁大地上还孕育着其他独特的青铜文化。比如高台山文化16、马城子文化17、双砣子文化18等,各具特色,又与中原文明保持密切联系,是后来东北诸多民族文化的源头。

更令人惊奇的是,在商末周初时期,辽西地区竟然出土了大量商周青铜器!其中的燕侯19器、箕侯20、伯矩21器等,表露出当时有燕地“殷遗民”的生活迹象。而那些具有浓郁草原游牧风格的青铜器,又昭示着欧亚游牧民族向东迁徙的现象。

西周卷体夔纹蟠龙盖罍,水器。

首先映入眼帘的,就是盖上那条雄伟的半浮雕龙纹。它盘曲有力,气势磅礴,整个盖身被它紧紧缠绕,形成一条蟠龙的形态。中心点缀着一枚精美的蝉纹,与龙身腹底的蝉纹相呼应。再看器身上腹部位,那是一对变形的卷体夔纹,突目、利爪、尖齿,威武非凡。而器身下腹则饰有神秘的兽面纹,近底及圈足处也点缀着夔纹装饰,整器以雷纹为地,气势恢宏。这件蟠龙盖罍造型玲珑,工艺精湛,可谓是青铜艺术的杰作。据说全世界也只在四川彭县出土过一件相似的作品,可见它的珍稀程度了。

从西周到战国,辽河流域风行着独特的“辽宁式铜剑”文化。它不仅在辽宁出土最多,还遍布东北亚,可能与古代“濊”、“貊”族有关。

辽西地区,在西周中期就能看到这种曲刃短剑的身影了。这里的墓葬以土坑木椁为主,除了短剑,还常伴有成组的青铜车马器、青铜鼎、编钟等陪葬品。可见当地文化既具鲜明的地方和民族特色,又深受燕文化礼制影响。

但小雪的注意完全被曲刃青铜剑的伴生(葬?)品车马器装饰给吸引了。看那些鳐鱼,好可爱啊!

看这春秋小鳐鱼形铜饰件那宽阔的鱼嘴,呆呆的鱼头,两侧的鱼鳍外张如翼,边缘还饰有生动的斜线纹装饰。那根精神的三角形鱼尾,尾骨延伸出尾部,锥形分明。调整视角,发现它腹部还有两桥状钮,看来是用来固定在某处的。据说这种鳐鱼形铜饰件分大小两种型号,大的可以作为马饰的“当卢”,小的则是“节饰”。

鳐鱼至今还常出没于渤海湾一带,对当地人来说可是再熟悉不过了。选它做车马饰,不啻是一种巧妙的构思呀!真的是太太太可爱了喵~

除了这些青铜短剑,辽东半岛上还散布着一种与之密切相关的神秘遗存——石棚。这些石棚雄踞在山岗之巅,顶盖宽大厚重,最大的一座长达8米,成为一大奇观。据考古发现,这些石棚很可能与当地部族首领的社会地位和祭祀仪式有关,是远古时期丧葬和祭祀活动的见证。它们的文化性质,与那些曲刃青铜短剑不无关联。

战国至隋唐时期

随着燕国势力的东扩,辽宁南部地区纳入了燕的版图。到了秦汉时期,中央王朝加快了对东北的开发步伐,辽宁就成了当时东北的政治经济文化中心,将中原文明传播向周边地区。

时间回到公元前三世纪,燕昭王下令大将秦开却东胡,在辽宁境内设立了五郡22。为了防御游牧民族的骚扰,还修筑了燕北长城。就这样,辽宁正式成为燕国的一部分了。

辽宁境内燕秦汉长城遗迹

- 建平霍家地城址西南转角处

- 建平县奎德素乡高家洼南山墩台

- 建平烧锅营子乡蛤蟆沟北山梁战国燕长城遗址

- 建平县张家营子乡前苏州营子汉代墩台

- 燕长城蛤蟆沟里东段

- 榆树林子镇境内汉代墩台

在辽阳城西,考古学家发现了一座具有典型燕文化风格的战国中期墓葬——徐往子墓23。看来在燕长城筑造之前,这里就已经有燕人居住了。当时中原战乱不断,应该是燕人为了避难,纷纷北迁至此。

徐往子战国墓出土了仿铜陶礼器组合鼎、豆、壶和大量滑石片,还有这组造型简朴的木俑,小雪觉得这可能是用来代替人殉的陪葬品。

到了秦汉时期,辽宁的开发步伐加快了。葫芦岛的姜女石遗址24,这里曾是秦始皇东巡时所建的行宫,汉代沿袭了下来。整个遗址“一宫两阙”,气势恢宏,正是中央王朝在辽宁大肆开发的见证。

姜女石建筑群址中之石碑地遗址出土的夔纹大瓦当,为泥质灰陶模制品。当面饰高浮雕夔纹,瓦身顶面拍印细绳纹。这件瓦当是迄今已发现的历代瓦当中最大的一件。与这位“瓦当王”相似的瓦当,曾在秦始皇陵2号建筑基址被发现过。看来这位“王者”当年应该是皇家宫殿中的“明星”建筑构件,地位超然!

汉代在辽宁广置郡县,到了汉武帝时期,更是增设了玄菟等四郡。这片土地上经济迅速发展,尤其是辽东郡,到东汉时已成为东北人口最稠密的地区。

在这片肥沃的土地上,还生活着一个重要的少数民族——夫余人25。他们在这里扎根了700多年,为东北地区的经济开发和文化发展作出了卓越贡献。西丰西岔沟墓群26就保留了夫余、汉族等多民族文化的痕迹。

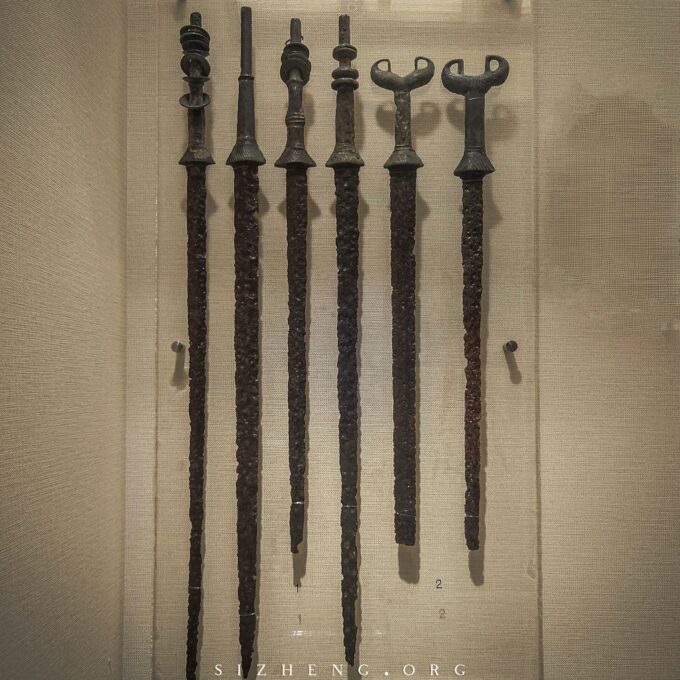

出土于西岔沟墓地的铜柄铁剑,其剑柄别有用心,一种是左右内曲成环,形似“双鸟回首”的造型;另一种则是柱形柄首,串连着7、8个铜环,一震之下竟然还能发出阵阵铮铮之音!

铜柄剑的剑身一般长60到80厘米,中间凸起一道剑脊,两侧还有凹槽,护手则作扁喇叭状,别有一番风味。而木柄剑的木柄虽早已腐朽,但那规整的剑身、锋锷、脊茎分明,最长的一把更有102厘米!有些剑身上甚至还镶嵌着铜镡或铁镡,分明就是汉代剑的典型。

三国两晋南北朝时期,随着中原政权的更迭,辽宁也经历了一系列大动荡。公孙氏27、慕容鲜卑28、高句丽29等政权在此割据,加速了经济文化的交流,为华夏文明注入了新的活力。

这件出土于北票冯素弗墓30中的中亚玻璃器鸭形玻璃注,造型简单,身上的装饰用玻璃条盘曲贴附而成,与现代吹制玻璃器的方法如出一辙。

这些玻璃器的传入途径应该是由西域经过楼兰,再传至北燕。因当时楼兰王曾长期客居北燕,这些玻璃器便随之东来。

这件鎏金铜镂空鞍桥包片可谓是慕容鲜卑马鞍上的典型装饰,它两片一副,每片又各有附接的翼形片两片。看那前包片那椭圆形的造型,两端作弯钩状。而在它的正面,更是錾刻着11条盘曲的爬龙纹饰,空地处则镂空而成,精美绝伦。背面则嵌有木芯,周围包贴片条,与包片外缘成90度相接,用铆钉牢牢固定,可见工艺之精湛。

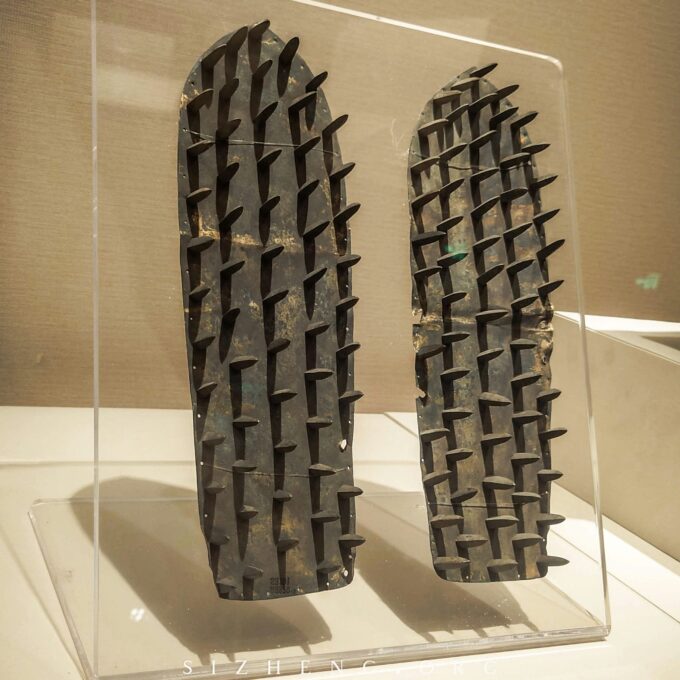

这是一双出土于高句丽墓中的鎏金铜钉鞋掌,鞋底上钉满了60余个长长的鎏金而成的尖锐铜钉,周缘还折起一圈,并开有一周小孔,用于系线连缀。

高句丽民族世居大山深谷,他们的城郭更是多建于山上。为了应对山地行走的需求,他们在鞋底加钉一层金属钉掌,钉尖朝下,可防止滑跌。迄今为止这种铜钉鞋掌只在高句丽的遗存中被发现,非常的独特且珍稀。

到了隋唐时期,中国重新走向大一统。辽宁作为幽燕之地,成为中央王朝经营东北的前沿。这里各族杂居,文化交融,是通往东北的枢纽,也是联系各族的纽带。

唐代的营州就是当时东北的政治经济军事中心。这里居住着汉人、高丽人、契丹人、靺鞨人等各族,是一个多元文化的大熔炉。诗人高适31笔下的营州胡汉杂居景象,正是当时的真实写照。

朝阳黄河路唐墓出土的女石俑,双手施叉手礼。叉手礼是宋、金辽、金、元时期的一种行礼方式,这是迄今发现的叉手礼最早的事例。石俑头发向两边梳起,在头顶两边梳成两髻,然后又在颅后结成辫发下垂,根据文献记载东北地区少数民族只有靺鞨族辫发,这很有可能就是靺鞨人。

朝阳孙则墓出土的釉陶胡人俑,有着深邃的眼眸、高挺的鼻梁、突出的颧骨、上卷的长髭和重络的腮胡。他表情看上去凝重严肃,左手虎口内陷,右手则提着一只细颈瓶,置于腰际,呈现出一种静立的威严姿态。

朝阳孙则墓出土的釉陶昆仑人俑,黄釉通体,卷曲的头发、圆圆的大眼睛、高高的鼻梁、突出的颧骨,无不彰显着昆仑人的体格。“昆仑”是唐朝人对印度半岛与南洋群岛的泛称,因皮肤黝黑,昆仑有黑色之意,即黑奴。

在营州,不同民族的人们相互交流,形成了独特的地域文化。这里的生活虽不奢华,但处处彰显着包容并蓄、朴素向上的精神。唐代墓葬中独特的神煞陪葬品32,就反映了当地人的精神世界。

从战国燕国,到秦汉开疆拓土,再到隋唐大一统,辽宁这片土地上各族交融、文化碰撞,最终走向了融合。

辽金时期

那让我们先来看看辽朝时期的辽宁。当时的统治者是以契丹族为主体,辖下却生活着契丹、汉、渤海33、奚34、女真等多个族裔。面对博大精深的汉文化,辽朝统治者主动加以吸收,并与本族特色相结合,创造出了独具特色的政治制度,可谓是“因俗而治35”的典范。

这是一种古代的特殊箭矢——骨鸣镝。看那箭头那锥形的锋刃,分外锐利。而在箭身的另一端,则是一个中空的球形物体,球体上更是开有一个椭圆形的哨孔,看上去颇为神秘。这种箭矢的尾部还连接着一个圆环状的“铤”。当它射出的时候,空气就会通过球体内的空腔和哨孔发出尖锐的声响,就像一枚音爆武器一般,令人防不胜防。它的制作工艺也相当考究,整个箭身都有一面中脊,这是为了防止内部凹陷而做的精心设计。而那个球形的“音爆体”部分,横截面也是圆形的,可见工匠们的用心良苦。

那个时候,契丹人过着“随水草就畋渔”的生活,游猎是他们的主要经济活动。但随着封建统治的加深,辽宁的经济形态日益多元,农业、牧业、渔猎业、手工业和商业并存,呈现出一派繁荣景象。

出土于建平县张家营子乡勿沁图鲁村辽墓中的鎏金银捍腰。整件腰饰均为银胎模制锤鍱而成,再经过錾花、鎏金的工序,腰饰中央一团祥云托火珠的景象,在祥云的两侧,更是伏卧着一对张牙舞爪的龙纹,生动逼真。而在龙龙之间的空隙处,还点缀着细线蕃草纹呢。这件腰饰原本可不是什么装饰品,而是契丹妇女大袍后腰的“护卫”之物。当年的契丹美人们会将它横陈于腰后,两端抵于两肋,再用丝质腰带于腹前系结。

有意思的是,不同民族在经济上扮演着不同的角色。汉人和渤海人主要从事农业,而契丹、奚等族则以游牧为主,后来也逐渐向定居农耕过渡。这种多元的经济发展,对辽代社会的进步以及金元时期北方经济的发展,都产生了深远影响。

再看看辽代的葬俗文化,当年的契丹先民曾实行树葬和火葬,建国后则改为土葬,趋同汉制。贵族家族墓地规模宏大,常见木结构墓室和壁画装饰,少数墓中更有小帐式木椁建筑和奢华随葬品,可见当时的等级森严。

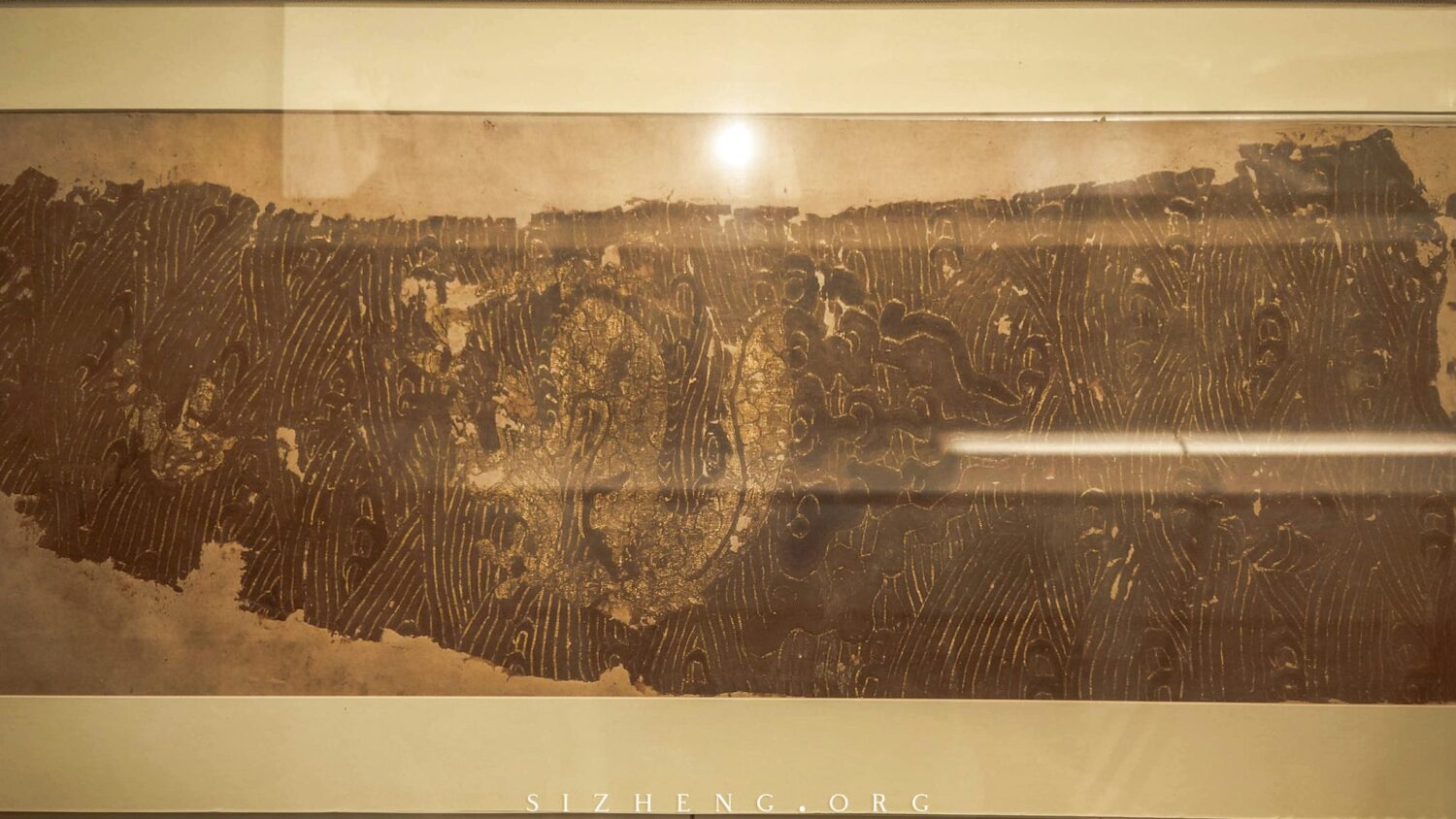

出土于辽宁法库叶茂台七号辽墓的缂金山龙纹尸衾,整件尸衾均为棕纱质地,柔软亲肤。而那些栩栩如生的山龙火珠纹,更是采用了缂金的高级工艺,用片金作为纬线织就,是缂金的第一次发现。

这件尸衾是一件专供皇室贵胄使用的夹被,根据《辽史》的记载,当年辽皇帝曾下诏,禁止百姓穿锦绮及使用日月山龙纹样,可见这件尸衾的主人当年应该是皇亲国戚无疑。

彩绘木雕饰系钉挂于木椁之上,浮雕人物应该是星宿。猜猜看这俩位是哪个星宿?说起星宿形象,小雪只想得到《不思议游戏》里的帅哥,啊哈哈哈。

辽代在墓室或木椁顶部绘(或挂)二十八星宿图代表着墓主人死后升仙的美好愿望。

而那些金属面具和网络衣罩,则是契丹贵族独有的葬具,彰显了他们的地位尊荣。辽宁境内遗留的辽代墓葬众多,包括关山族墓36、叶茂台辽墓37等,已能看出契丹族与汉人墓葬在地域上的分布差异。

这些墓葬中常见的壁画和画像石,更是辽代艺术的瑰宝。壁画内容丰富多彩,有出行、游猎、散乐、日常生活等,尤以游牧生活和草原风光最具民族特色。而画像石则雕刻有墓主、侍婢、门神等形象,后期还出现了孝子故事,可见宋代文化的影响。

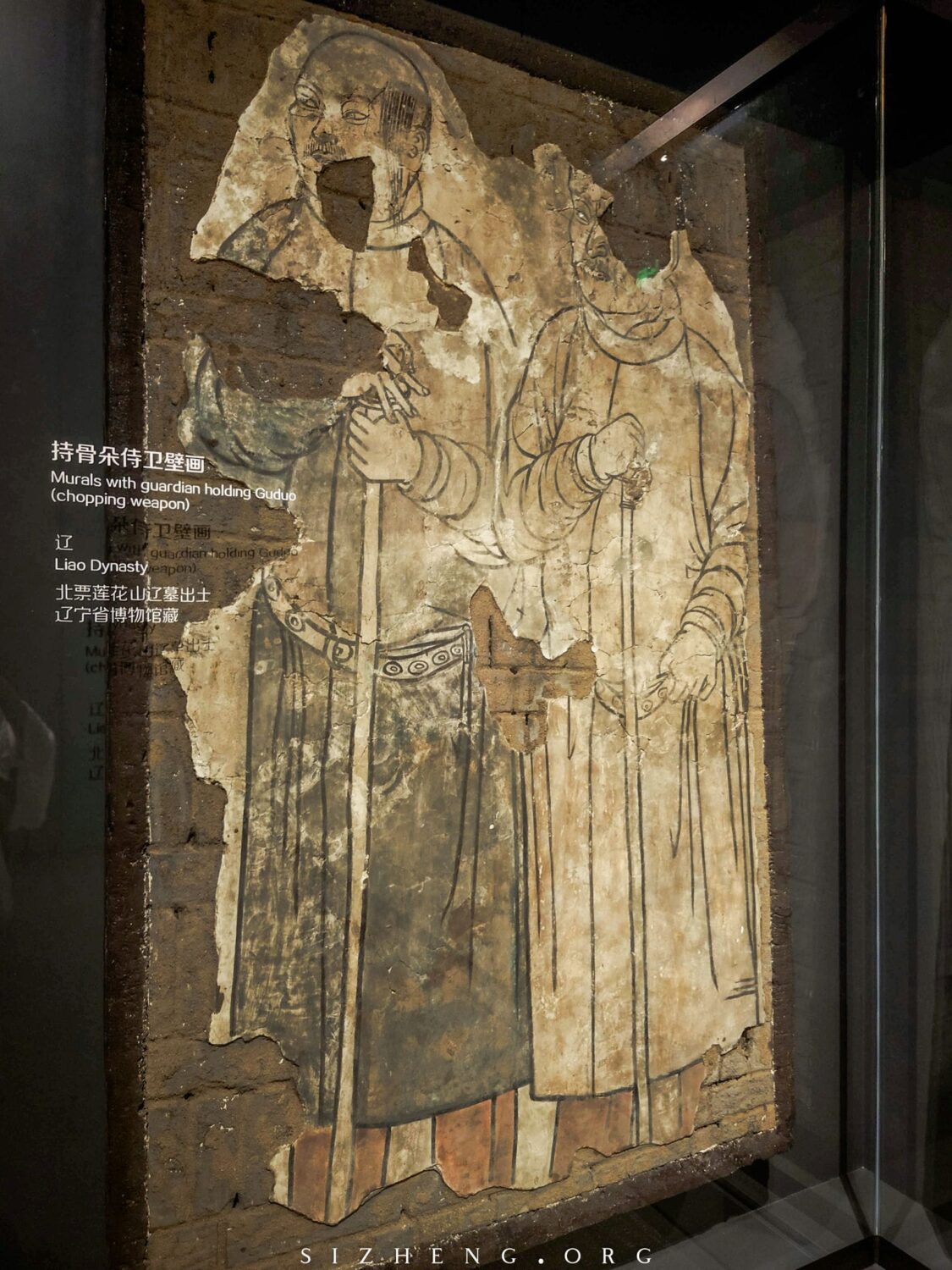

北票莲花山辽墓持骨朵侍卫壁画。

骨朵是一种带柄圆首击器,源于新石器时代的石质棍棒头,椭圆多瓣形,中间有安柄穿孔。从考古发现的木柄遗痕推测,柄长一般约一米。

骨朵主要有三种用途:用作仪卫、武器及刑具。辽代的骨朵从质地看,除铜、铁、石质,还有玉质和瓷质,后者应为仪仗用。在辽墓壁画和画像石中多有执骨朵人的具体形象,或门卫或为侍从。

在宗教信仰上,契丹族起初信奉萨满教,建国后则信奉佛教、道教和儒教并重。佛教兴盛一时,寺院、塔刹遍布辽宁,其建筑风格粗犷豪放,又融入了草原民族的艺术特色,独树一帜。

这尊精美的辽代铜释迦立像,体型纤长,螺发高垂,肉髻平缓,正面镶嵌着一颗闪亮的髻珠,庄严大方。修眉薄唇、目光柔和、双颊丰润,令人生起一股敬畏之心。上身袒露右肩,袈裟遮体,右手施无畏印,左手持定印。下身则是一条长裙,腰间束带,双足并立,腿部几条平行的衣纹,流畅自然。

当年的工匠们在雕塑技术上,完全继承了中原的文化艺术传统,从整体风格上更是延续了隋唐时期佛像的特点。但与此同时,他们又融入了世俗化、人性化的写实手法,使这尊佛像取得了超越前代的伟大成就。

就在辽朝的统治即将落幕之时,一支新兴的女真族在松花江流域崛起。完颜阿骨打于1115年建立了“大金”国,定都会宁府(今哈尔滨)。金朝后来灭掉了辽朝和北宋,一度统一了中原,成为一个多民族的大帝国。

在金朝的统治下,辽宁大地上的女真、契丹、渤海、汉等民族成员,为当地的经济发展和文化繁荣作出了卓越贡献,也促进了民族融合。金朝推行重农政策,大量中原和东北汉民迁入辽东,使这里成为重要的产粮区。

农业的发展也带动了手工业和商业的兴旺,文化水平亦相应提高。金朝的地方行政虽有变化,但大体上承袭了辽宋制度,对不同民族实行不同的管理制度,可谓是“因民制宜”。

出土于阜新市彰武县白台沟水库的白釉黑花葫芦形倒装壶,壶身施白釉,釉层较厚,足根处还能看到胎体的颜色,质朴大方。在上腹部位,绘有几朵由黑点组成的菱形花纹。流口处也绘有一周黑彩,而那条龙形的壶把,更是塑了一个小人骑于其上,生动有趣。下腹部位则刻有仰莲纹,莲瓣间还刮有小竖沟,并点缀着倒置的三角形黑彩。从这些装饰风格来看,分明就是磁州窑系的范儿。

而它最大的亮点,就在于它那独特的“倒装”设计了。你看,壶顶部分是没有口的,而在圈足底部的正中,却有一根竖立的管状注筒,注口与外流平。当年人们在使用时,只需将壶倒置装满酒,再正过来,就可以从腹部的流口倒出酒来,十分有趣。这样的倒装设计小雪在其他博物馆也曾见过,造型各有千秋。

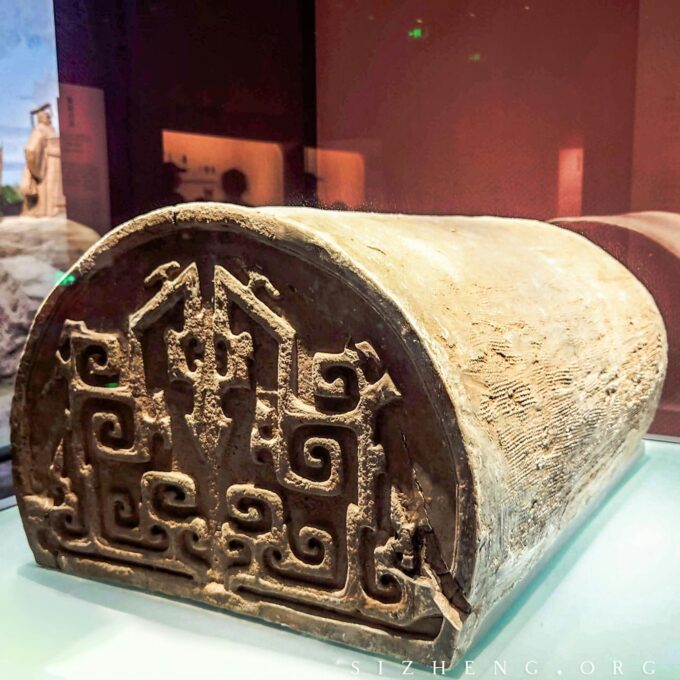

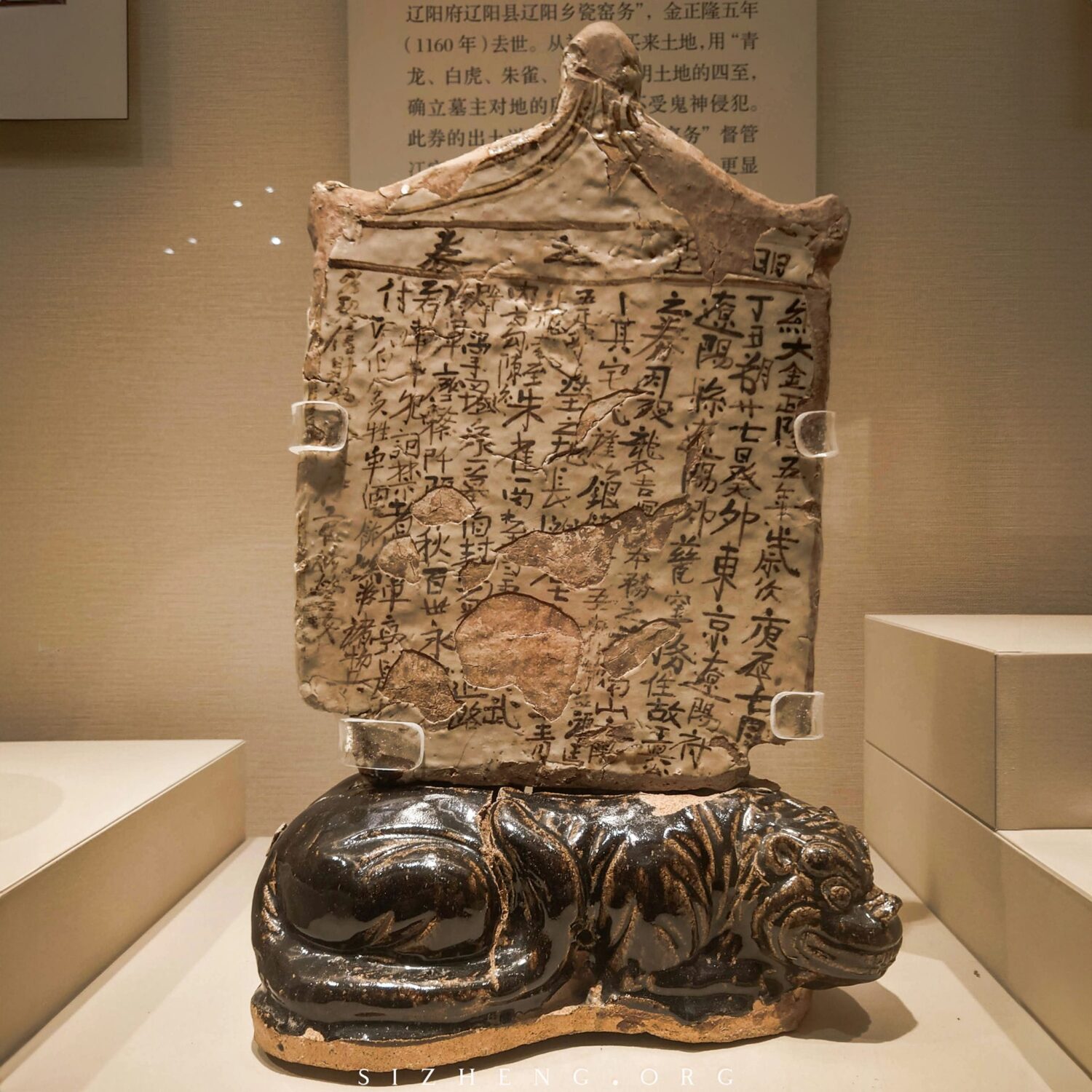

出土于辽阳市冮官屯窑址的“正隆五年”白瓷买地券,券版略呈圭形,灰白色的瓷胎,乳白色的釉面,黑褐色的字迹,下端两侧还内截着,插在一个酱釉瓷虎座之上。仔细看看正面的字迹,清晰可辨,背面的文字却小且多处漫漶不清。而在券额上,更是直接署了“明堂之券”四个大字,显然这就是一张阴间买地的证明。

根据券文的内容,我们可以了解到,券主王兴当年是东京辽阳府辽阳县辽阳乡瓷窑务,在金正隆五年(1160年)去世后,从神灵那里买下了一块土地,用来安身立命。在券文中,王兴还用青龙、白虎、朱雀、玄武来说明土地的四至范围,确立了他对这块阴间之地的所有权,可见当年的人们对此是何等重视啊!每当在博物馆看到这些买地券,小雪都会尽量辨识上面的文字内容,可以了解当时的信息,非常有意思。

在那个动荡的年代,辽宁这片土地上燃起了一团“文明之光”。不同民族在这里交融汇聚,创造出了独树一帜的政治制度、经济形态、葬俗文化和艺术风格,照亮了整个东北大地。

辽金时期展厅是小雪参观的最后一个展厅,因为时间的关系,也因为前面信息量已经很巨量让人很疲乏了,因此此展厅越往后参观越是走马观花。那只好连着其他还没看的展厅留待下次再来看吧。再会,辽宁省博物馆~

- 金牛山遗址位于辽宁省营口大石桥市永安乡西田村一孤立的山丘,地处渤海湾东北岸。 ↩︎

- 庙后山遗址位于辽宁省本溪县山城子乡庙后山南坡,属旧石器时代早期。 ↩︎

- 尼安德特人(Neanderthalensis)是已灭绝的早期智人物种(或亚种),直至4万年前仍生活在欧洲,而他们的DNA存在于如今活在世上的每个人体內。 ↩︎

- 喀左鸽子洞遗址位于辽宁省喀左县甘昭乡的大凌河西岸,距今约7万年。 ↩︎

- 仙人洞遗址位于辽宁省海城小孤山镇,距今约4万年。 ↩︎

- 查海遗址位于辽宁省阜新蒙古族自治县沙拉乡查海村,距今8000年。 ↩︎

- 新乐遗址位于辽宁省沈阳北郊的黄上台地上,距今约7000年。 ↩︎

- 后洼遗址位于辽宁省东港市马家店镇三家子村后洼屯,距今5~6000年。 ↩︎

- 小珠山遗址位于辽宁省大连市长海县廣鹿島鎮塘窪村吳家屯中部的小珠山东坡上,距今4~6000年。 ↩︎

- 牛河梁遗址位于辽宁省朝阳市下辖的凌源市及建平县境内,距今5000年。 ↩︎

- 香港文汇报,2024年2月23日,《牛河梁遺址推前中華民族起源神秘微笑「紅山女神」 身份迷離》https://dw-media.tkww.hk/epaper/wwp/20240223/a12-0223.pdf ↩︎

- 《史记》版本的五帝是黄帝、颛顼、喾、尧、舜。 ↩︎

- 方国或方国部落是指中国商之际时的诸侯部落与国家,现今对这些方国的认识主要来源于商朝晚期的殷墟遗址出土的甲骨卜辞,卜文中多以“某方”的形式称呼这些部落国家。 ↩︎

- 城子山山城遗址,位于内蒙古赤峰市敖汉旗萨力巴乡城子山主峰顶部。 ↩︎

- 康家屯石城址座落在辽宁省大凌河畔高台地上。 ↩︎

- 高台山文化分布于下辽河平原,距今约3300年。 ↩︎

- 马城子文化以本溪县南甸乡马城子洞穴墓地命名,主要分布在辽东山地,距今约3300年前后。 ↩︎

- 双砣子文化沿黄、渤海沿岸向辽东腹地传播,是辽东、辽南地区最早进入青铜时代的文化,其年代在距今4000-3500年前后。 ↩︎

- 燕侯就是周朝灭商后分封的燕国的君主。 ↩︎

- 箕子朝鲜的国君箕侯,曾归属燕国,直到燕国被秦国所灭。 ↩︎

- 伯矩是燕国的“行人之官”,负责迎接周王使者等外交礼仪活动。 ↩︎

- 五郡分别是上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东。 ↩︎

- 徐往子战国墓位于辽宁省辽阳市城西1公里郊区徐往子村。 ↩︎

- 姜女石遗址位于辽宁省葫芦岛市绥中县万家镇的止锚湾海滨。 ↩︎

- 夫余是东北历史上一个重要的少数民族,汉初开始生活于东北中部的松辽平原及辽宁北部。 ↩︎

- 西丰西岔沟墓群位于辽宁省西丰县乐善乡执中村。 ↩︎

- 东汉晚期,天下分崩离析,辽东太守公孙度自称“平州牧”割据辽东,其三代割据辽东达半个世纪,最终为曹魏所代。 ↩︎

- 东胡族系的鲜卑慕容部在曹魏初入居辽西,定都“棘城”,其后建国前燕,定都龙城(今朝阳)。灭于前秦后又复国为后燕,退保辽西。最终为汉人冯跋建立的“北燕”所取代。 ↩︎

- 高句丽于于5世纪初占据辽东、玄菟两郡,直至唐收复辽东。 ↩︎

- 冯素弗墓,位于辽宁省北票市西官营子村,是十六国时期北燕贵族冯素弗墓夫妇墓。 ↩︎

- 高适,字达夫,渤海蓨(今河北景县)人。安东都护高侃之孙,唐朝中期名臣、边塞诗人。《营州歌》“营州少年厌原野,狐裘蒙茸猎城下。虏酒千钟不醉人,胡儿十岁能骑马。” ↩︎

- 墓葬神煞泛指古人丧葬观念中墓葬内外各类与吉凶相关的神祇,是今人制定的概念。 ↩︎

- 渤海国为7世纪大祚荣建立于东北亚的古王国,其主体居民渤海人在7世纪至13世纪间居住于今中国东北地区东部和今朝鲜半岛东北部,因各种史籍记载的不同,其历史源流和民族构成存在争议。 ↩︎

- 奚族,全称库莫奚族,是中国北方古民族,源自东胡,为东部鲜卑之一,与宇文部同源。 ↩︎

- “因俗而治”来源于儒家思想,唐孔颖达《礼记正义》:“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,意为:整治周边民族地区的政教而不改变他们的习俗,整治政令而不改变他们的风俗。 后人将此语简化为“因俗而治”。 ↩︎

- 关山辽墓是位于中国辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县大巴镇的辽朝萧和家族墓地。 ↩︎

- 叶茂台辽墓位于辽宁省沈阳市法库县叶茂台镇叶茂台村,是辽丞相萧义及其家族的墓群。 ↩︎

Leave a Reply