告别了明治村五丁目的宏伟建筑群,转个弯,小雪踏入了四丁目这片充满生活气息的街区。

这里没有欧洲宫廷般的华丽,只有几座错落有致的日式老屋,用色彩鲜艳的纸灯笼和彩旗装点着。走在这条重现昔日风貌的日式老街上,小雪感到了一种莫名的带有市井气息的亲切感。

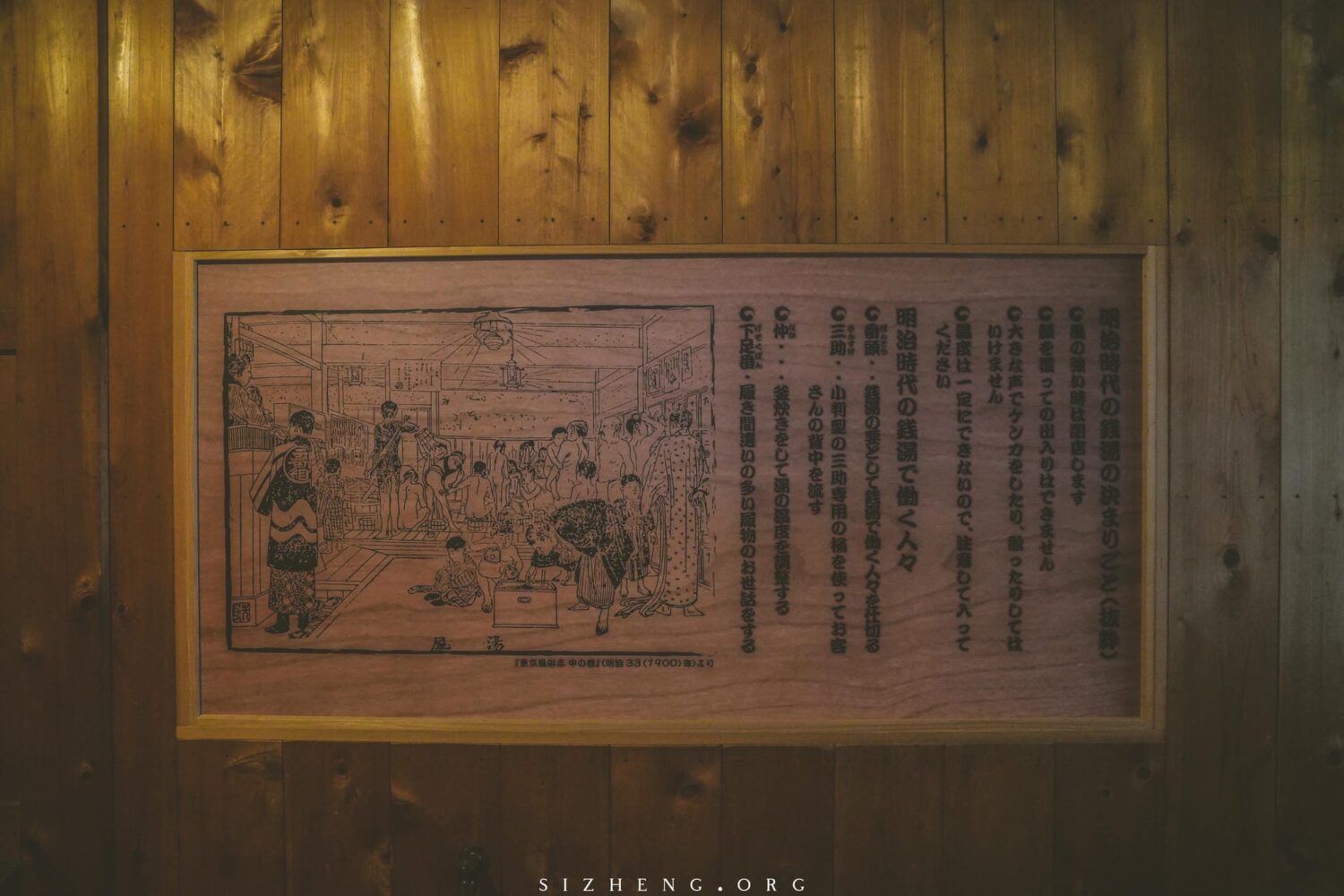

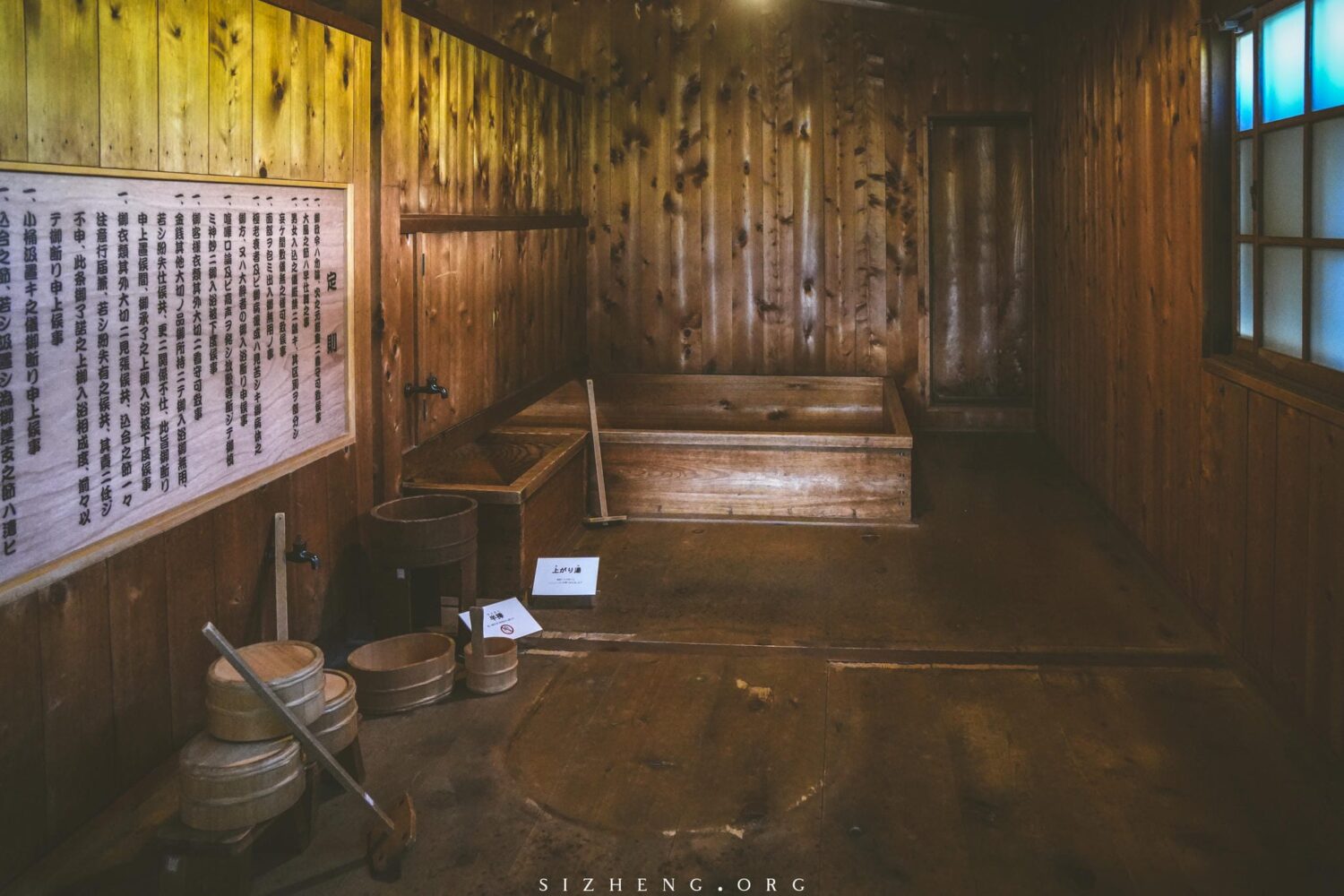

小雪最先来到的是一座叫“半田东汤(半田東湯)”的澡堂。一踏进门,那熟悉的日式木结构和柜台,让小雪感觉自己像走进了日剧的片场。虽然这里已经没有热气腾腾的蒸汽,无法真正泡汤,但小雪能想象出当年的人们,结束一天的劳作后,在这里舒舒服服地泡个澡,然后上到二楼和老邻居们拉家常的景象。公共澡堂,在那个时代,是连接情感、传递信息的重要社交场所。

从澡堂出来,小雪被隔壁那座气势非凡的剧场吴服座吸引了。这座两层的木结构建筑,杉树皮屋顶,古朴而又气派。它原址在大阪,是一座拥有百年历史的传统木造剧场1。虽然没有亲眼看到当年的歌舞伎演出,但站在剧场前,小雪想象着当时的观众们在这里度过一个个充满欢笑与思考的夜晚。哎呀,小雪还没看过传统的歌舞伎呢,新式的倒是看过了,真想有机会能亲身体验一次传统表演。

再往前走,是小泉八云2的避暑别墅 。这座曾经的鱼贩住所,如今被改造成了一家售卖明治时期零食和小玩具的杂货店 。看到那些充满童年回忆的零食,小雪不禁感叹,原来别人的“明治时期”就像是我们的90年代。那时没有零花钱,只能眼巴巴地看着别人吃,那份酸涩又甜蜜的回忆瞬间涌上心头。

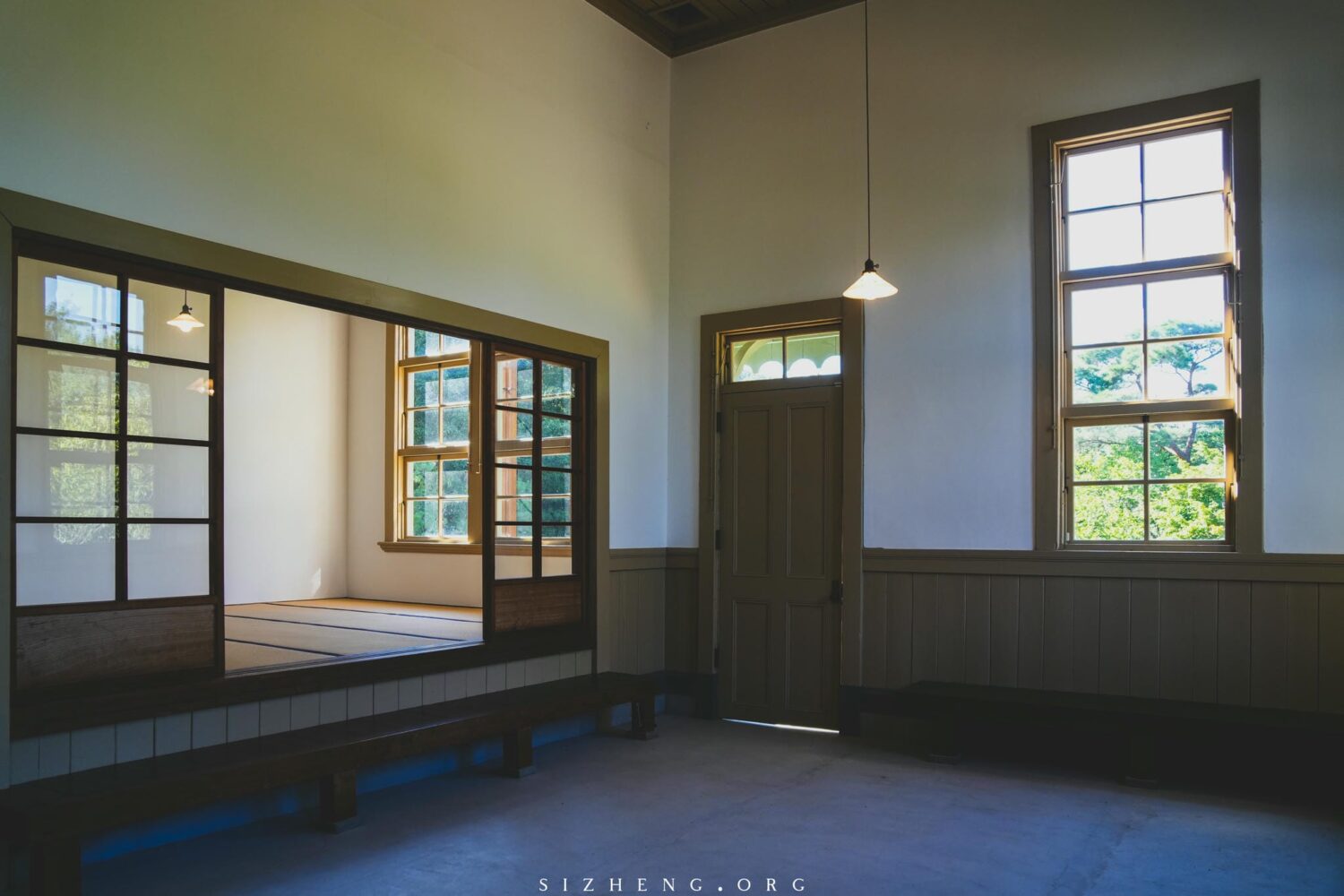

最后,是那家名为“喜之床”的理发店 。它位于东京本乡,店面的玻璃幕墙在当时是新潮的象征 。诗人石川啄木3曾在这里的二楼租住,并出版了他的第一部诗集《一捧沙》 。店里陈列着专业的剪刀、刷子等工具,尽管显得古旧,却充满了历史的质感。二楼还设有石川啄木的真人大小展板,以纪念这位诗人。

沿着日式街道继续前行,路旁的和伞渐隐。

宇治山田邮局大楼(宇治山田郵便局舎)赫然出现在眼前,它独特的西式风格和醒目的绿色外墙吸引了小雪的目光 。这不仅仅是一座邮局,更是明治时代唯一现存的全木结构邮政建筑 。走进内部,你可以看到当时的柜台、邮件收发闸门、甚至还有防火的邮票仓库,这些细节都生动地展示了当时邮政系统的运作 。更特别的是,在这里邮寄信件,还可以盖上独一无二的明治村原始邮戳,非常有纪念意义。

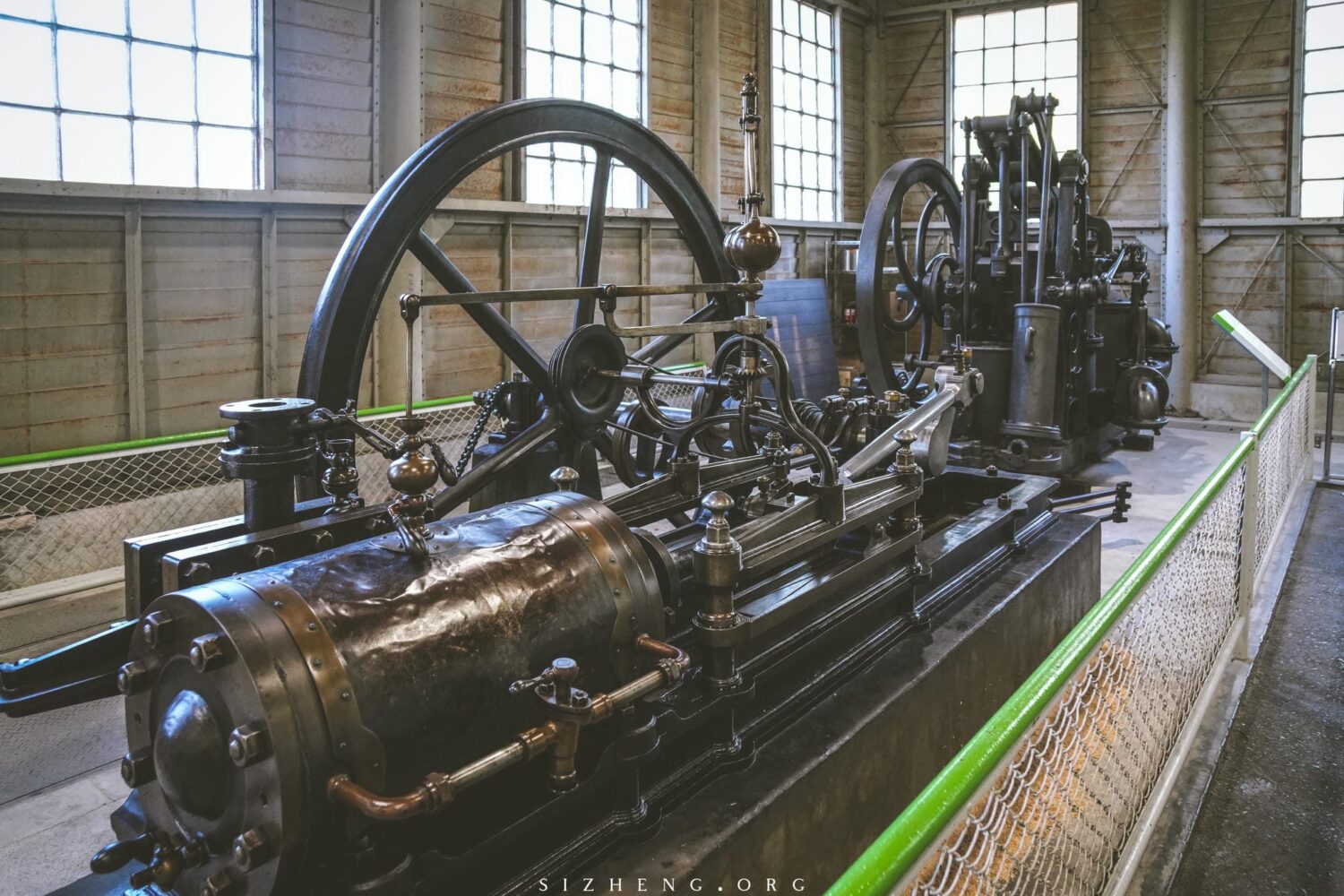

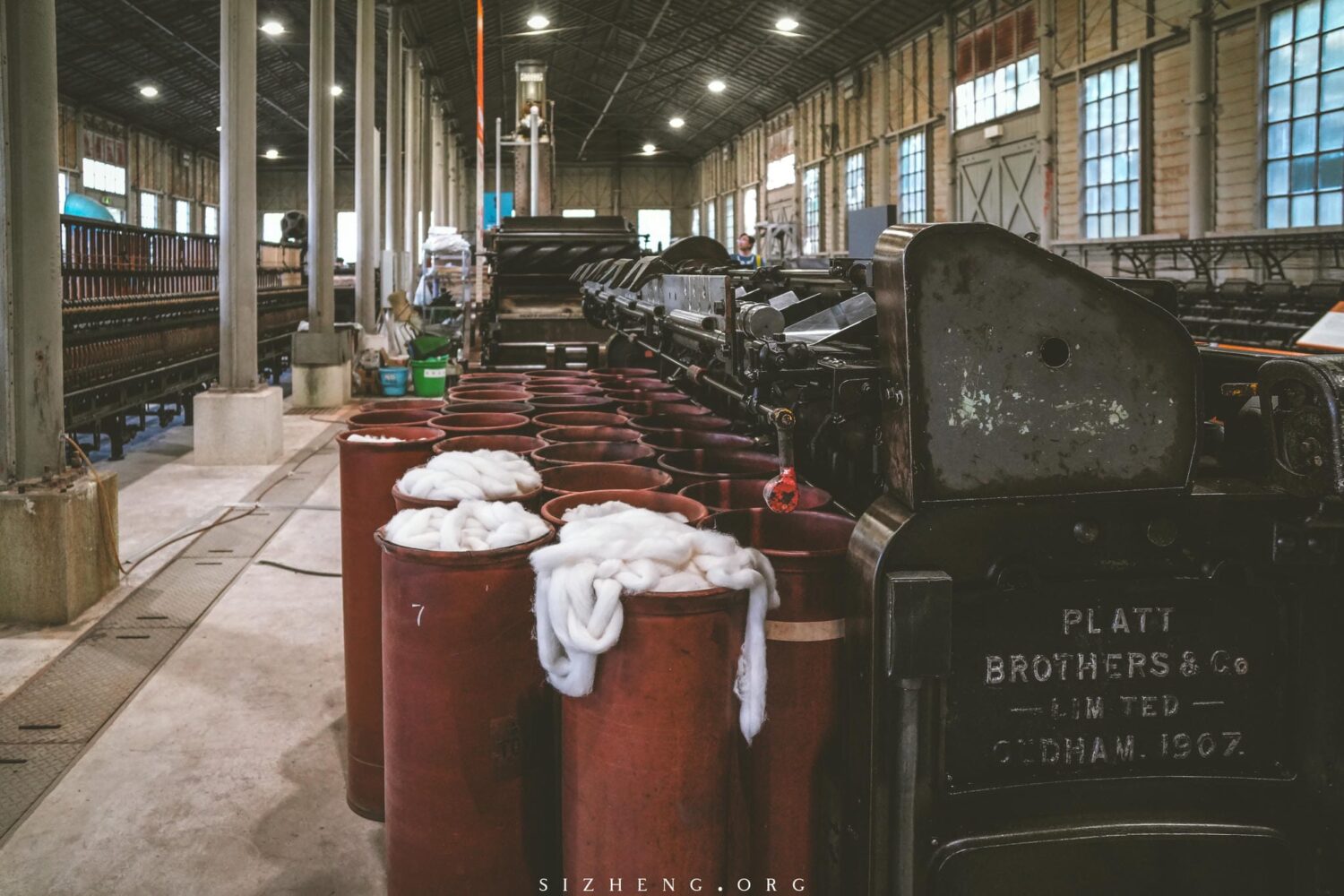

邮局大楼对面,就是巨大的铁道宿舍新桥工厂(鉄道寮新橋工場) 。原址是日本第一条铁路线的起点,最初作为机车维修的设施 。这座建筑的柱子、外墙、窗框等全部从英国进口,是预制钢结构建筑的典范 。馆内展出了许多珍贵的机械设备,包括织维机械、印刷机械、动力机械等,例如为日本工业现代化做出巨大贡献的环锭细纱机4 。透过这些机器,小雪仿佛看到了那个时代日本工业蓬勃发展的缩影。

机械馆前透过茂盛的草木,隐约可见颜色跳跃的铁路桥(六郷川鉄橋) 。这是日本第一座双线铁桥,由英国土木工程师设计,并从英国进口建造材料 。它曾是日本第一条铁路线新桥至横滨的一部分,尽管现在只剩下一段桁架梁被移至明治村,但它依然是日本铁路现代化进程的有力见证 。

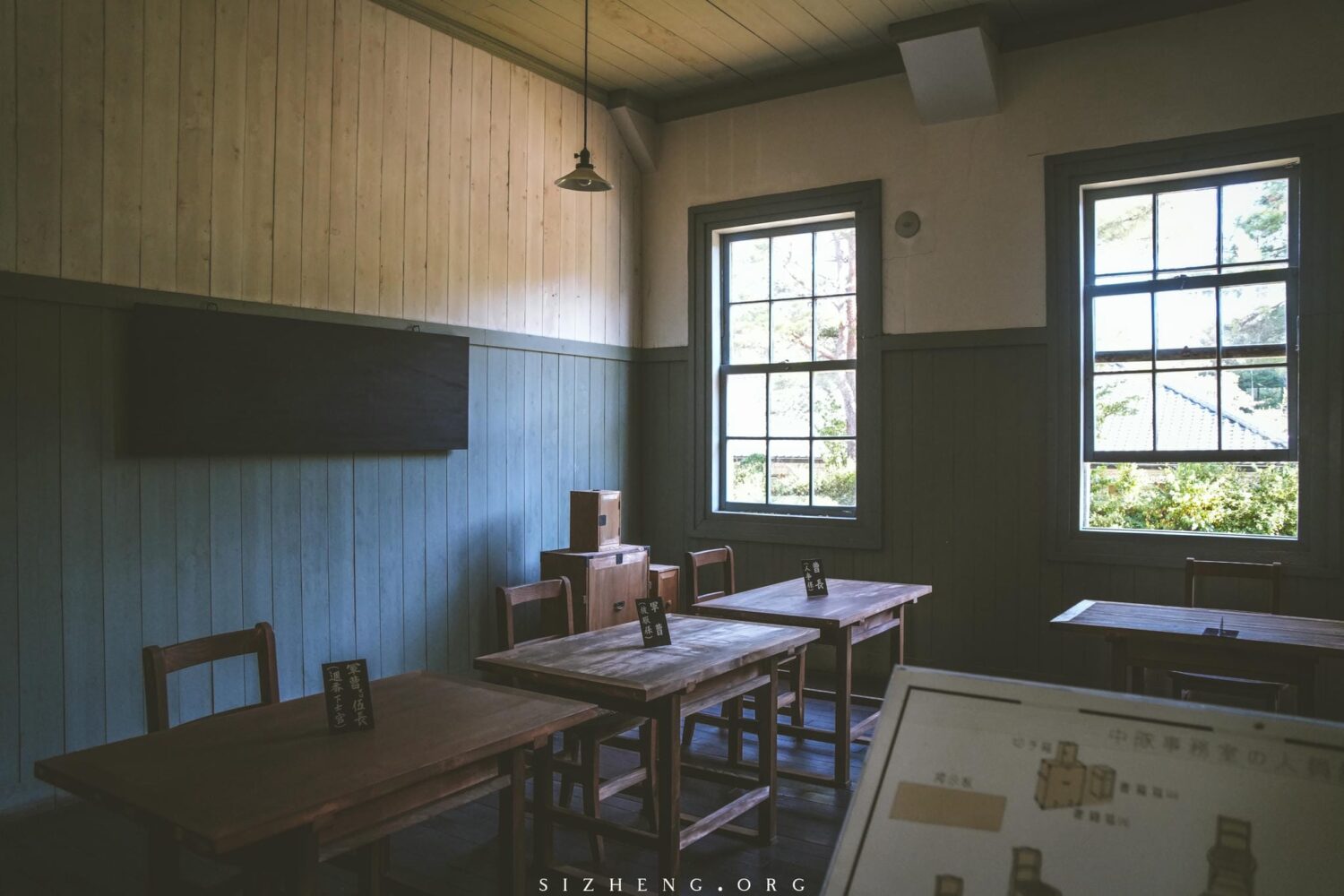

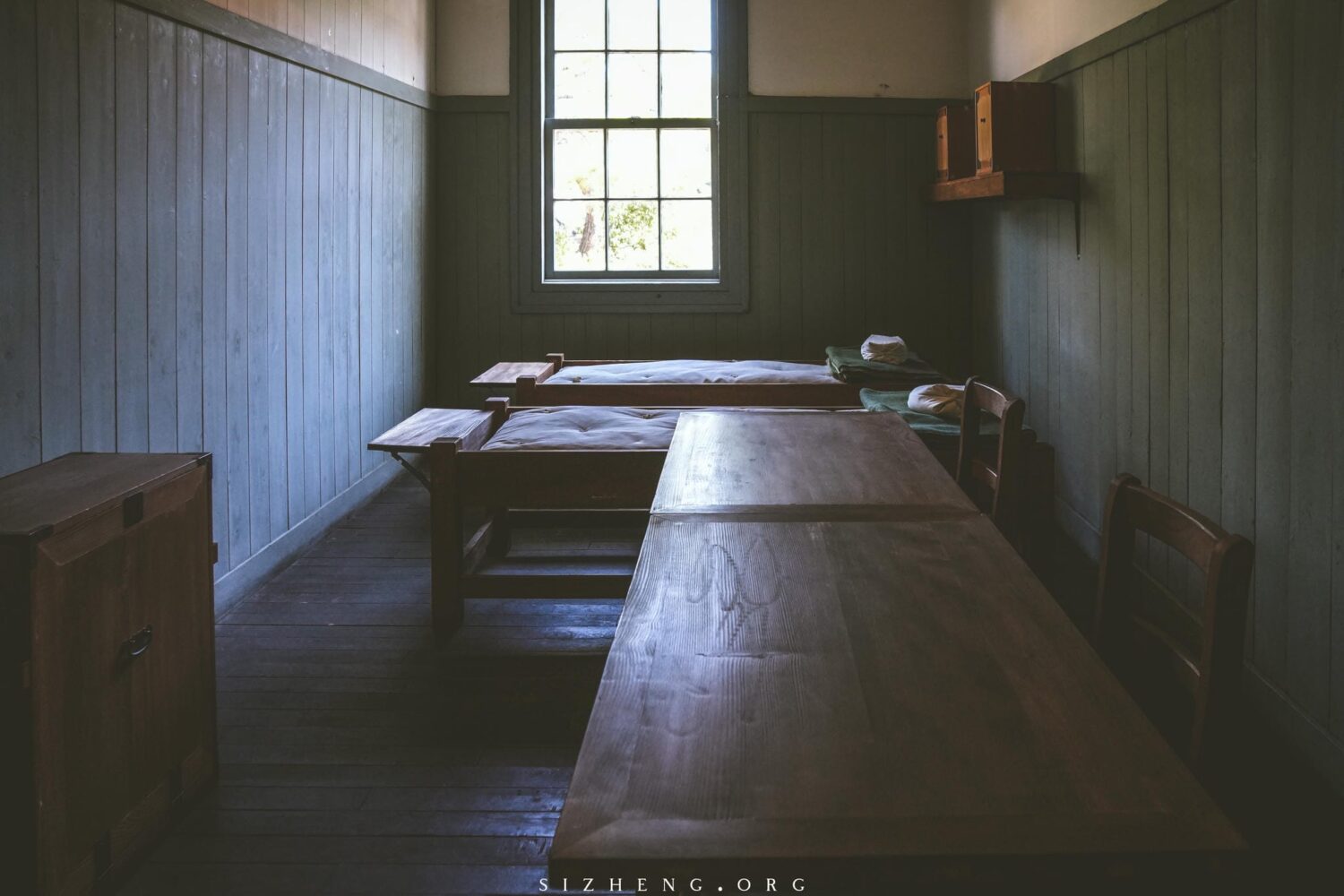

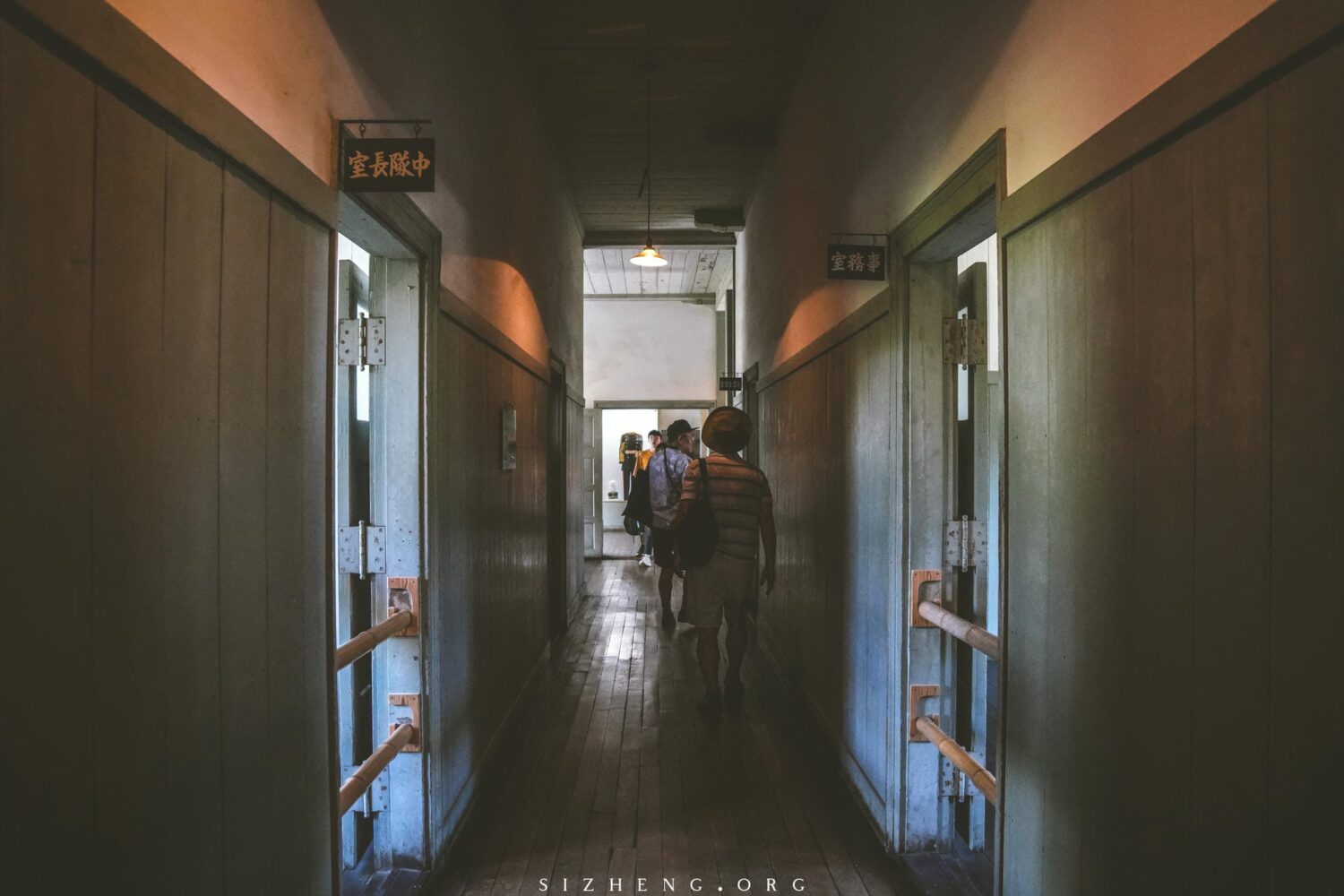

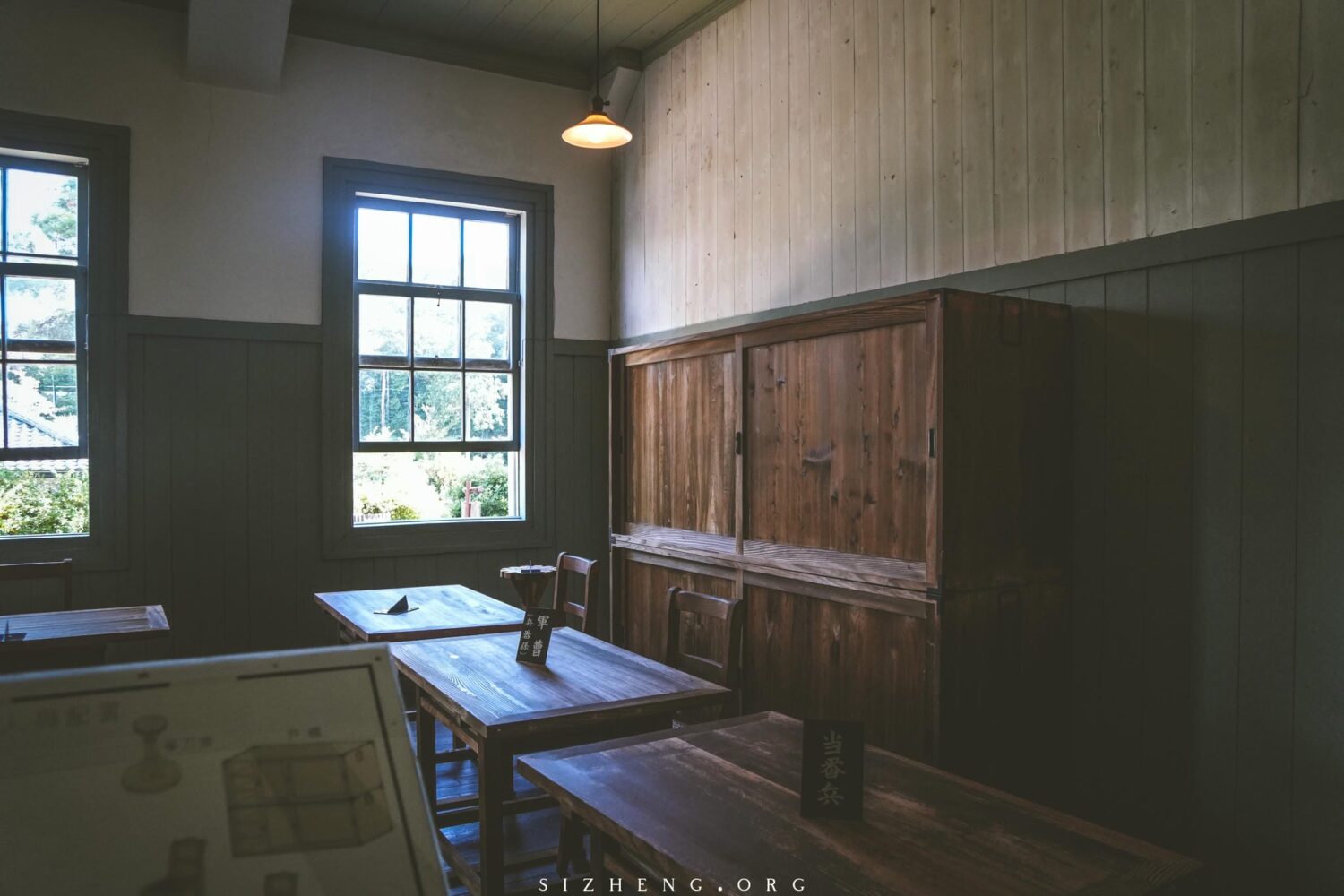

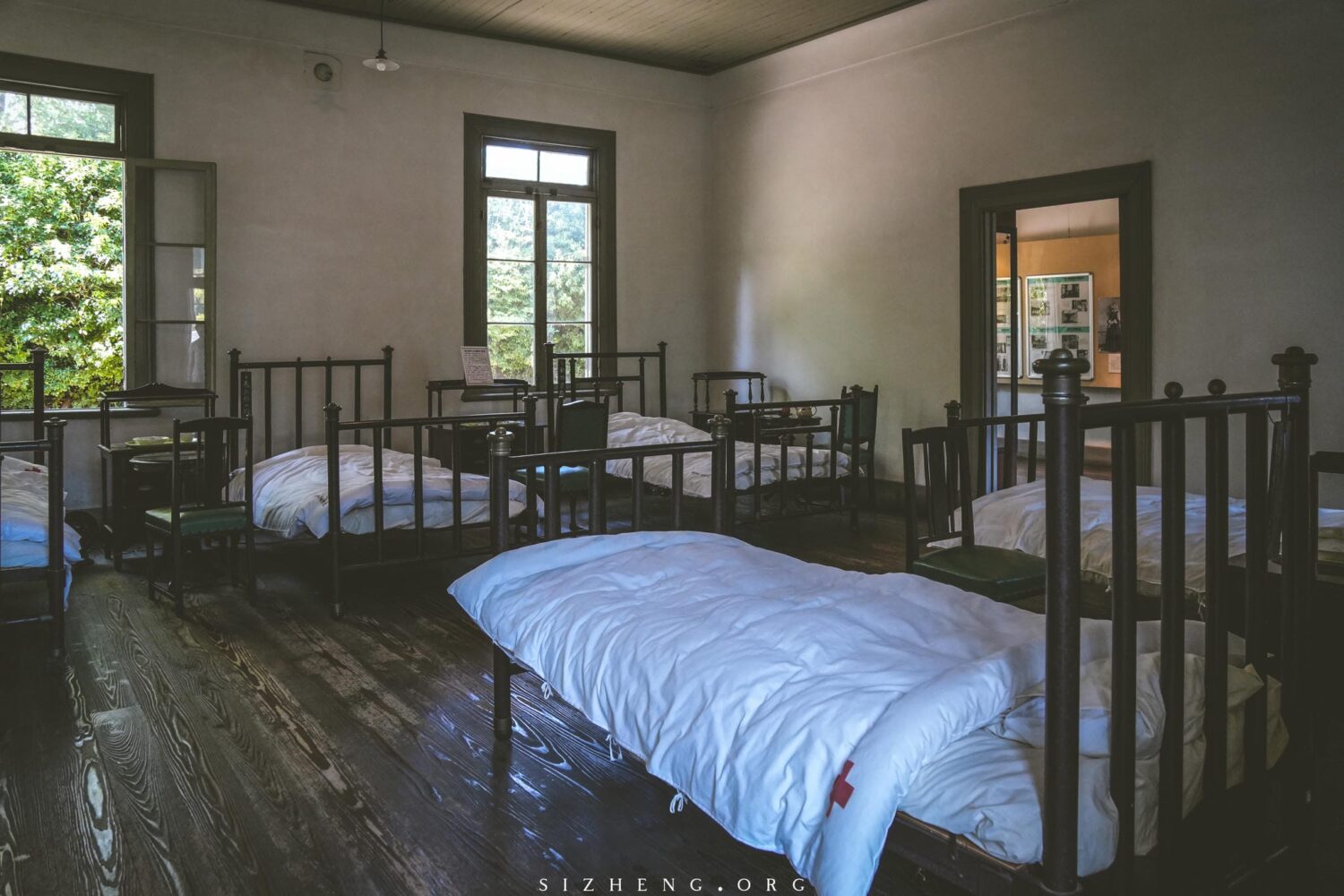

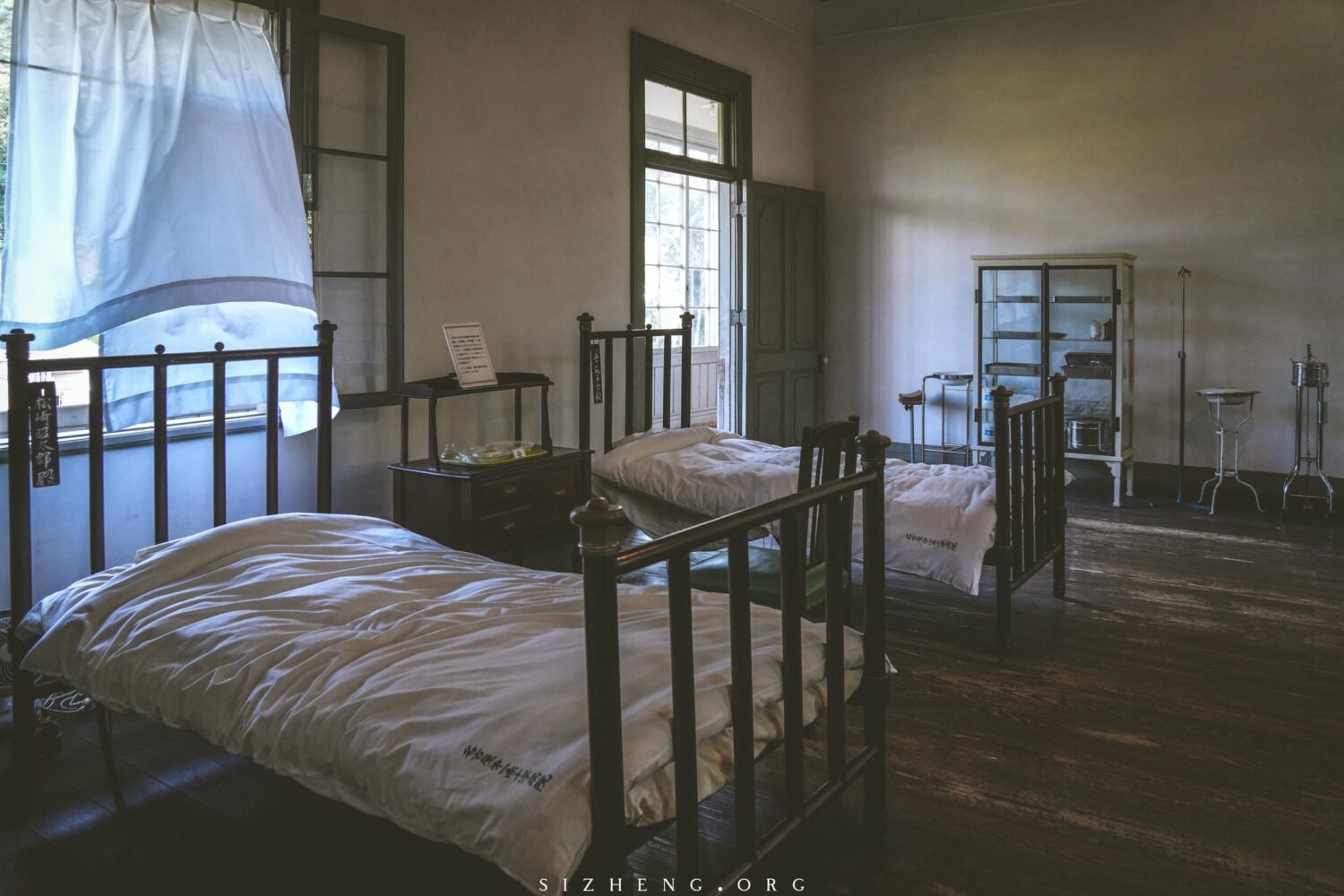

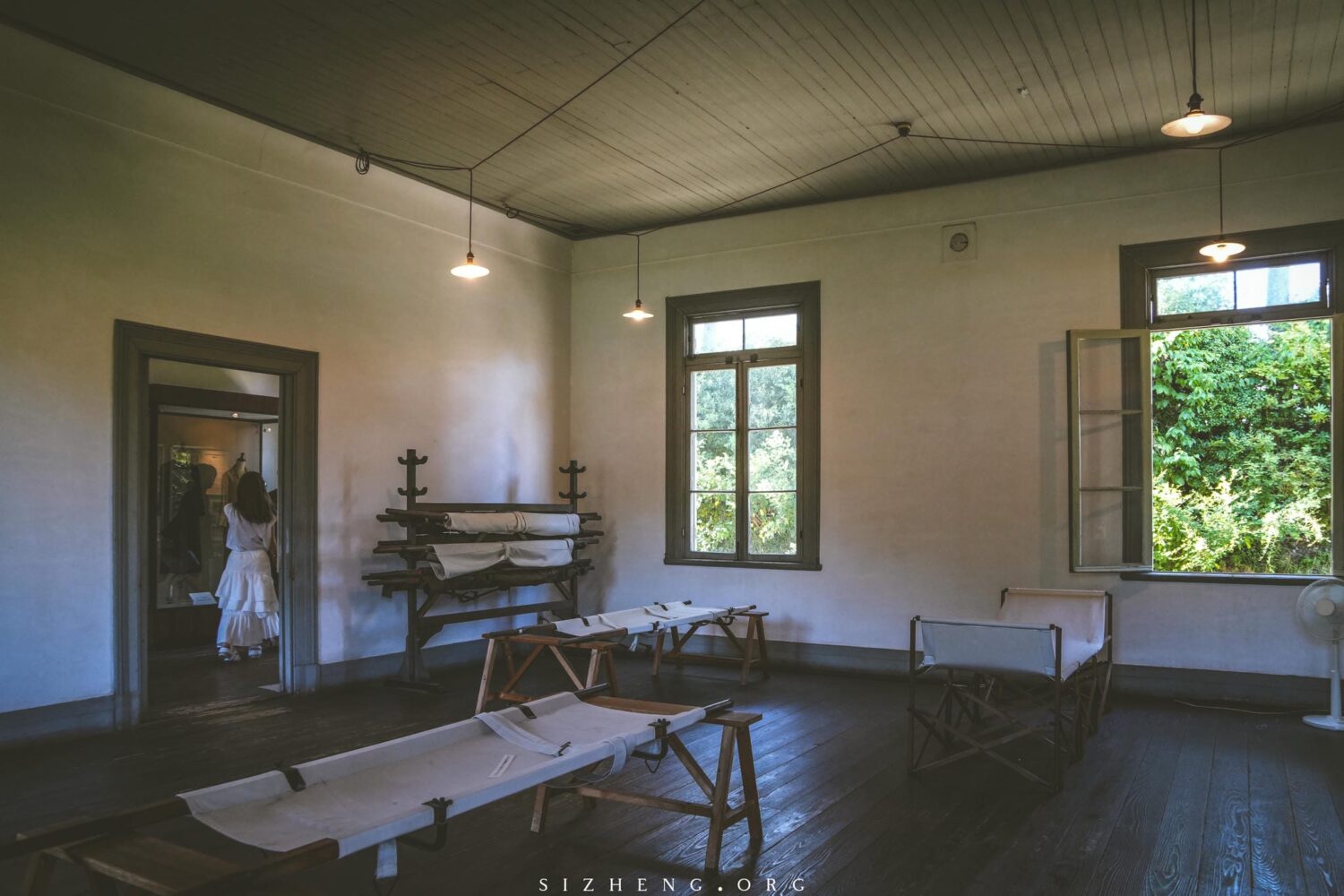

机械馆旁边是第六步兵团营房(歩兵第六聯隊兵舎)和名古屋驻军医院(名古屋衛戍病院) 。这些建筑让小雪心情复杂。第六步兵团营房朴素而坚固,还原了当时士兵们的生活场景 。然而,想到这支部队在甲午战争、日俄战争以及侵华战争中的历史 ,情感上实在难以接受。而名古屋驻军医院,虽然外观宽敞明亮、整洁开阔,是典型的西式大型医院格局 ,但依旧让人仿佛幻听到了日俄监狱里终日不断的哀嚎声 。

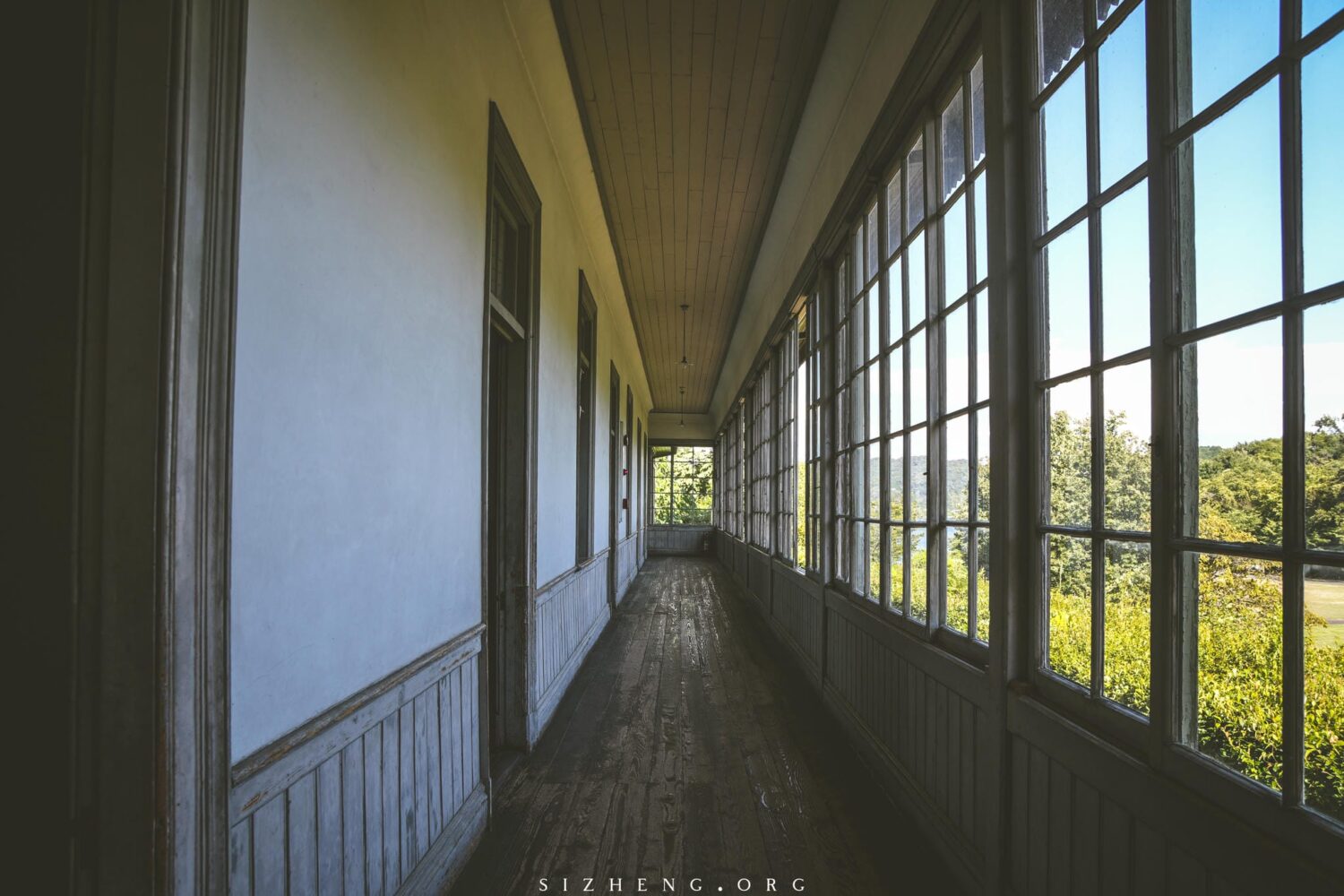

再往前,是日本红十字中央医院病房 (日本赤十字社中央病院病棟)。它矗立在高高的砖砌地基上,走廊里洒满阳光,给人一种宁静祥和的感觉 。而精致的檐口和通风塔装饰,更是赋予了它一种柔和的印象 。展览讲述了日本红十字会起源于西南战争,为不分敌我的伤员提供医疗服务的故事 。它的历史背景,与前面提到的军营医院形成了鲜明的对比,让人深思。

天气实在太热了,小雪选择前往一家美食咖啡馆稍作休息 。一边眺望草坪和入鹿池,一边享受着悠闲时光 。草坪上,孩子们在烈日下玩球,真是好兴致 。小雪还是更享受室内喝冷饮、吹空调的舒适 。

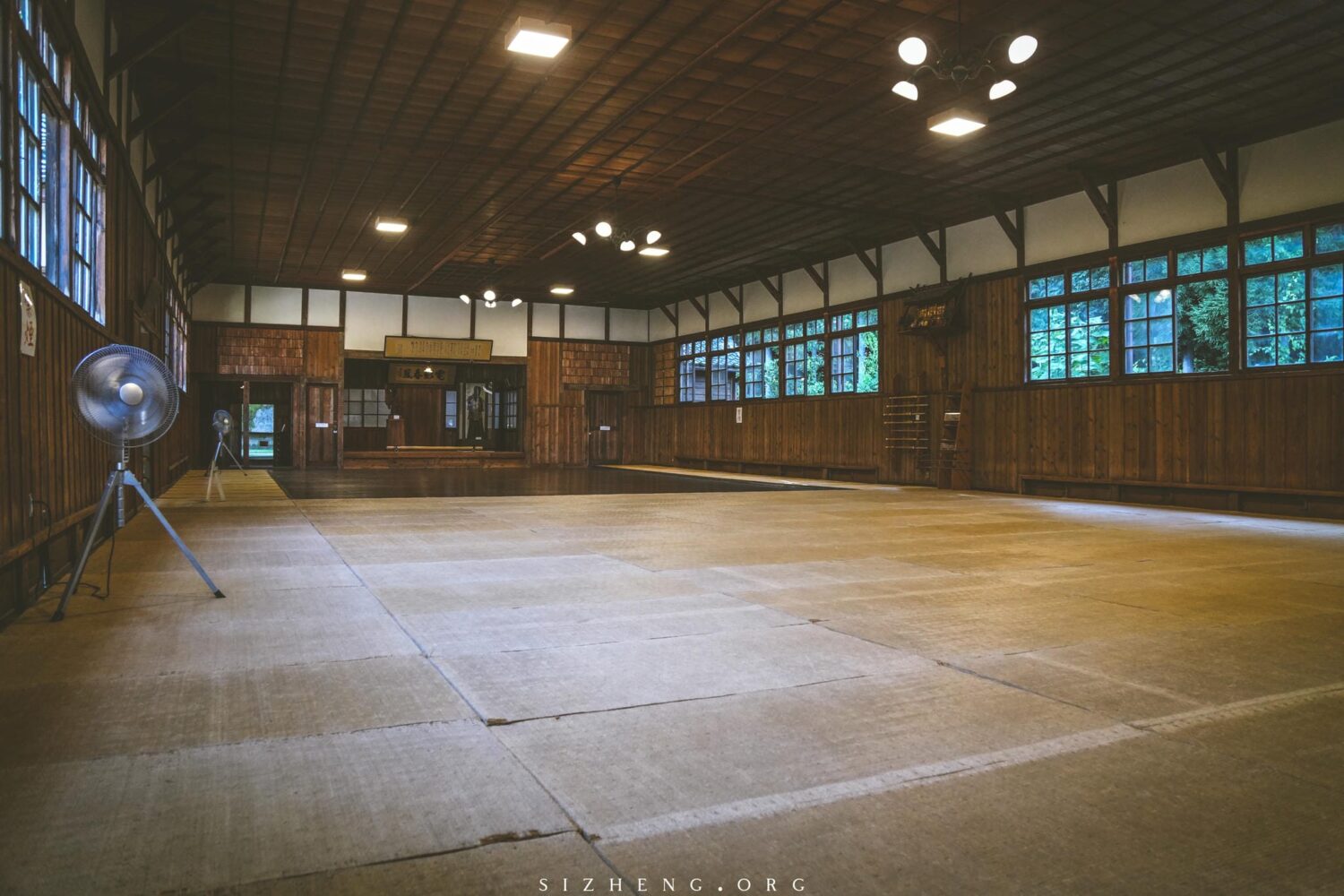

稍作休息后,小雪顺便参观了旁边的第四高中武术道场(第四高等学校武術道場“無声堂”) 。这座道场由金泽第四高中(现金泽大学)建造,包含了柔道、剑道和弓道三个道场 。最让小雪感到惊奇的是道场的设计细节 。柔道馆的地板下设置了弹簧来增加弹性,而剑道馆则在地下挖了共振槽来改善声音反射 。这些巧妙的设计,让小雪深深感受到了日本人对细节的极致追求 。

4丁目这一区还有展示日本移民海外生活情形的建筑:西雅图日本福音派教会,夏威夷移民会馆和巴西移民住房 。这些建筑,每一栋都承载着一段段充满艰辛、奋斗与乡愁的故事。

夏威夷移民会馆(ハワイ移民集会所),一座建于1889年左右的教堂,见证了早期日本移民在甘蔗田里每日工作十小时的艰苦生活 。那指示上下班的钟声,对他们而言,或许是一种悲伤的暗示 。然而,二战爆发后,这群日裔美国人以“孤注一掷”的决心,为美国做出了贡献 。这些移民既不是单纯的日本人,也不是单纯的美国人,而是带着强烈的“日裔美国人”身份认同感生活着 ,其实是很艰辛的吧。

西雅图日本福音派教会(シアトル日系福音教会)在二战期间因日裔美国人被拘禁而失去了主人的住宅 ,它见证了那段动荡的历史,也最终被转手成为了一座教堂,为后来的日本移民提供了精神上的慰藉 。但可惜最终随着第一代日裔美国人人口的减少,教堂还是逐渐停止使用了。

巴西移民住房(ブラジル移民住宅)则讲述了另一段艰辛的历程 。屋主久保田康夫,一个来自日本的移民,在巴西砍伐丛林,用当地的硬木,以日本的建筑工法,亲手建造了这栋房屋 。那些粗糙的木材表面,至今仍保留着日本木匠用有限的工具努力建造的痕迹 。这栋房子,是奋斗的象征,也是乡愁的见证 。

从承载着江户遗风的日式传统街区,到见证日本工业化进程的近代建筑,再到那些远在异乡的移民故居,在明治村4丁目小雪看到了历史的重量,也感受到了人性的温度。

- 吴服座前身是1874年在池田市本町创立的惠比寿座,1892年迁至西本町,并更名为吴服座。曾举办过各种演出,包括巡游歌舞伎、草菅芝居、新派、落语、浪曲、讲谈、漫才等。此外,尾崎行雄和幸德秋水也曾在此发表关于宪政和社会主义的演讲。 ↩︎

- 小泉八云(原名拉夫卡迪奥·赫恩,1850-1904)是希腊与爱尔兰混血裔日本作家,1896年归化日本,取名小泉八云,他以介绍日本文化而闻名,是现代怪谈文学的开创者,著有《怪谈》《来自东方》等作品,曾在东京帝国大学和早稻田大学教授英国文学,对东西方文化交流做出重要贡献。 ↩︎

- 石川啄木(1886-1912)是日本明治时代著名的诗人和歌人,原名石川一,出生于岩手县,早年展现出卓越的文学才华,曾就读于盛冈中学并活跃于文学界,以新诗与短歌闻名,代表作有诗集《一握之砂》。他作品多描写生活中的苦难与社会现实,语言质朴细腻,充满对人情世态的深刻感悟,虽然生活困苦,啄木坚持文学创作,对后世日本文学影响深远。 ↩︎

- 细纱机是将粗纱机在纺纱前工序提供的粗纱拉伸至所需粗细,然后捻成线,并自动卷绕的机器。 ↩︎

这种有历史的小村子超想去!