雁门关作为重要的军事关隘,常常被用来代指边塞地区,象征与北方游牧民族交界的边境,承载着诗人对战争、乡愁、离别、报国之志等复杂情感的寄托,所谓“天下九塞,雁门为首”,足见其重要意义。小雪便是怀着对“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”的憧憬来到代县雁门关。

现存关城不是人们熟知的雁门关

雁门因春秋战国时期赵国守将李牧大破匈奴而名扬九州,但那不在代县。

秦汉时期雁门郡内的勾注山取代了前者,汉朝名将卫青、霍去病、李广等曾在此多次大败匈奴。

隋唐时期,复名西径关。唐代诗仙李白说:“仆在雁门关,君为峨眉客”,崔颢说:“高山代郡东接燕,雁门胡人家近边”,刘长卿说:“寒云带飞雪,日暮雁门关”,这些饱含情感的诗句流传至今。《唐书 · 地理志》描述这里“东西山岩峭拔,中有路,盘旋崎岖,绝顶置关,谓立西径关,亦曰雁门关”。

北宋初期,著名演义小说《杨家将》的真实人物杨业戍守北疆抗辽的故事也发生在这里,但是位置已不在原来的地方。

到了元代,雁门关逐渐废弃,关城被毁。

直至明代洪武七年构筑了现存雁门关的主体——城垣和长城。

而明清以后随着国朝疆域的变化,雁门关失去了往日的内边作用,逐渐荒废。

所以你看,如果你要找“雁门关”这个文化符号,可能还得往它处寻。

小雪大概又一次缘木求鱼了。不仅如此,到了80年代的时候,明代修建的雁门关已经沦落成了一个小土包,今天眼前的这一切几乎都可以说是现代新建的,只能说这里是明代遗址了。

游览雁门关

从后腰铺驿站进入雁门关景区,照旧是买票搭乘景区内巴士到明月楼前。

明月楼是明代雁门关城郭北口的第一道门户,据说是2009年原址重建。

过了明月楼就是雁门关村,这貌似是现存的唯一的从古留存至今的边关村了。不过也已经商业化了,严重怀疑大家都是演员,哈哈哈哈。

在这边随便找了家饭店吃饭,没想到味道还可以,也可能是小雪太饿了。

吃完饭继续往关楼走,一路都是上坡。看这是什么?据说这是明末李自成率军北伐取道山西,攻陷雁门关时曾在此取水的御马泉。

继续往前走还有明代《代州志》中记载的“平地突出,若猛兽然”豹突泉。现在已经围起来了,很有可能地下水都被抽走了。

从商业一条街的边贸街侧边的关道直入地利门外的瓮城。同样修建于2009年的瓮城城门,俗称小北门,与主城门不在一条直线上。额匾书刻“雁门关”三个大字,两侧则镶嵌现代推测复原的刻砖镌对联一副:上联为“三边冲要无双地”,下联为“九塞尊崇第一关”。

瓮城所保护的地利门上建有宁边楼,原为杨六郎祠,毁于30年代的战火。现在我们看到的是2010年修建的。

正对地利门门洞的平台上还建有关帝庙。但是完全不想看啊,天气太热了,看样子也不是什么遗迹,小雪瞄了几眼就闪了。

进入地利门来到三岔路口,看看地图,小雪选择前往主线上的天险门。

天险门是雁门关关南第一道城门,其主体为明代所筑,残缺部分修复于2010年。门洞上方额匾书刻“天险”二字,门洞内的青石板为明代原物。上建有现代重建的关楼,又名雁楼。

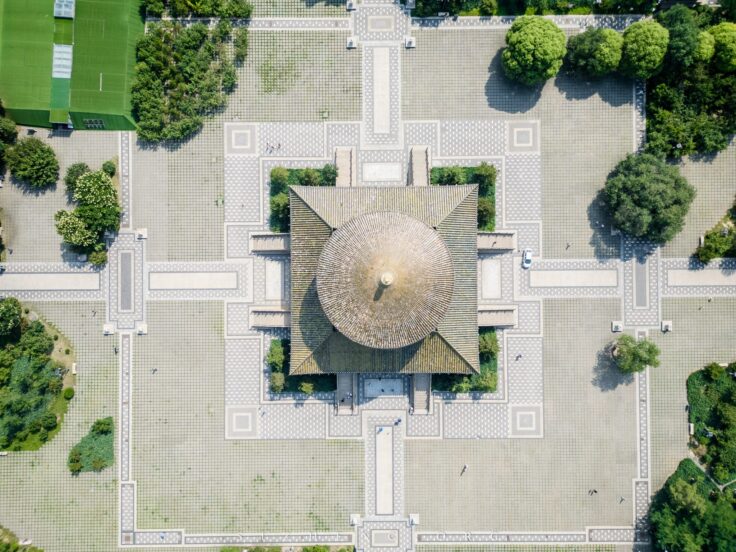

从这里开始就要哼哧哼哧地爬现代精心修缮的长城了。小雪在雁门关长城段空拍了张全景相片上传到Google Map了,不得不说这天真的太热了。据说雁门关长城,为明万历三十三年(1605年)巡都御史李景元在古长城基址上复筑而成。西起白草口,东至新广武,现存完整敌楼有“针扃”、“控阨”、“壮橹”、“天山”等,此外还置烽火台、凿壕堑。

走过了长城,从关楼下来,地利门东侧还有个镇边祠,建于2009年,祠历代守关名将,你所熟知的大将军都能在其中找到,里面还有徐达哦。

镇边祠南侧是雁门关驿站,里面还有什么帝王洞、公主洞,说是历朝历代各大名人在此停歇过,小雪猜八成是牵强附会了。

再往山下走可以一直走到前腰铺驿站,看起来这才是真正的古关道吧,可惜,时间和体力上都不允许小雪再往前探索了,只站在路口张望两眼。

随后原路返回,回程倒是挺快,一步不停歇地走到了乘车点,结束雁门关的游览。

还是蛮遗憾的,不知道究竟要到哪个关,哪个古战场遗迹,才能真正像古诗词里写的那般波澜壮阔。

虚假的雁门关(回避!

兔子都热到流泪了

哈哈哈,就火辣辣的,不过我感觉今年更热= =